| 【八木邸 腰掛の石】 |

|---|

本屋敷と表屋敷との間にあった石で、隊士たちも腰を下ろし休んでいたらしい。

屋敷内を2〜3回移動した後、ここに落ち着いたらしい。

本屋敷と表屋敷との間にあった石で、隊士たちも腰を下ろし休んでいたらしい。

屋敷内を2〜3回移動した後、ここに落ち着いたらしい。

|

| 【壬生塚】 |

|---|

|

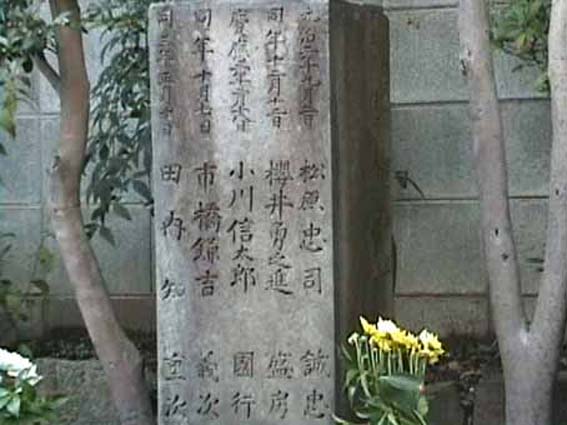

壬生寺の北東角に位置する壬生塚には近藤勇の胸像、その横に遺髪塔がある。 その他、新撰組隊士7名及び八木邸で

暗殺された芹沢鴨・平山五郎らの墓や、また、隊規に背いたとして処刑された新撰組会計の河合耆三郎の墓もある。

壬生寺の北東角に位置する壬生塚には近藤勇の胸像、その横に遺髪塔がある。 その他、新撰組隊士7名及び八木邸で

暗殺された芹沢鴨・平山五郎らの墓や、また、隊規に背いたとして処刑された新撰組会計の河合耆三郎の墓もある。

|

| 【新徳禅寺】 |

|---|

壬生寺の向かいにある寺で、新撰組の前身 壬生浪士隊発足の場所。浪士組が上洛した夜に、ここで清川八郎が尊皇攘夷の

大義を説いた。壬生村に来た浪士組の目付、取締、調役の三役と清川八郎の宿所となった。

壬生寺の向かいにある寺で、新撰組の前身 壬生浪士隊発足の場所。浪士組が上洛した夜に、ここで清川八郎が尊皇攘夷の

大義を説いた。壬生村に来た浪士組の目付、取締、調役の三役と清川八郎の宿所となった。

|