| 【牛渕橋】 |

|---|

豊川(寒狭川)と宇連川が合流するところに架かかる牛渕橋。この橋の上から天然の要害に囲まれた長篠城址が望める。

豊川(寒狭川)と宇連川が合流するところに架かかる牛渕橋。この橋の上から天然の要害に囲まれた長篠城址が望める。

|

| 【本丸跡】 |

|---|

現在はただの広い芝生の公園。長篠城の石碑やアラモの碑などが建っている。この東側は線路を挟んで野牛曲輪、矢沢を

挟んだ西側は弾正曲輪、北側に土塁、堀を隔てて帯曲輪、二ノ丸がある。

現在はただの広い芝生の公園。長篠城の石碑やアラモの碑などが建っている。この東側は線路を挟んで野牛曲輪、矢沢を

挟んだ西側は弾正曲輪、北側に土塁、堀を隔てて帯曲輪、二ノ丸がある。

|

| 【本丸空堀跡】 |

|---|

| 長篠城本丸は寒狭川と宇連川の断崖により囲まれており、唯一の進入路である北側は短い間隔で3段の土塁と空堀を 並べて守っていた。現在は本丸と二の丸・帯曲輪の間に位置する堀の跡が残っているが、かなりの深さがあり、しっかりと横矢も かかっている。午前中に降った雨でこの日は少し水堀っぽくなっていたが、実際昭和初期まで水堀だったらしい。 |

|

|

| 【土塁】 |

|---|

本丸跡の東端に残る土塁跡。高さは4〜5m程あり、本丸側から見てもかなりのサイズの土塁。

本丸跡の東端に残る土塁跡。高さは4〜5m程あり、本丸側から見てもかなりのサイズの土塁。

|

| 【アラモの碑】 |

|---|

アラモ教会を砦として150人で、メキシコ軍5千人と戦った 『アラモの戦い』 と長篠の戦いがにていると言うことで、テキサス州

から植樹された樹と石碑。

アラモ教会を砦として150人で、メキシコ軍5千人と戦った 『アラモの戦い』 と長篠の戦いがにていると言うことで、テキサス州

から植樹された樹と石碑。

|

| 【不忍の滝 矢沢】 |

|---|

勝頼本陣跡の医王寺から流れ込んでいる川により出来た滝で、侵食された深い谷は長篠城西側の天然の堀の役目を

している。この沢の向かい則が弾正郭。

勝頼本陣跡の医王寺から流れ込んでいる川により出来た滝で、侵食された深い谷は長篠城西側の天然の堀の役目を

している。この沢の向かい則が弾正郭。

|

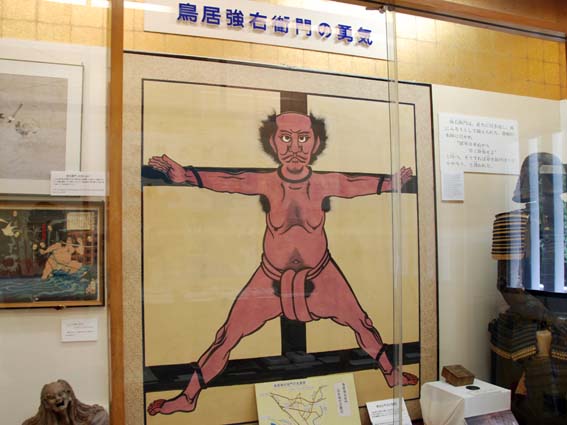

| 【史跡保存館】 |

|---|

帯曲輪跡に建てられている史跡保存館で、長篠合戦をはじめ戦国期の戦いに関する資料が展示、解説されている。

長篠城の大手門のくぐり戸なども展示されていた。

帯曲輪跡に建てられている史跡保存館で、長篠合戦をはじめ戦国期の戦いに関する資料が展示、解説されている。

長篠城の大手門のくぐり戸なども展示されていた。

|

|

| 【野牛曲輪】 |

|---|

現在は本丸のすぐ横を飯田線の線路が分断しているが、この線路を挟んだ東側(宇連川側)に野牛曲輪があったらしい。

現在は本丸のすぐ横を飯田線の線路が分断しているが、この線路を挟んだ東側(宇連川側)に野牛曲輪があったらしい。

|

| 【弾正曲輪】 |

|---|

本丸と矢沢を挟んだ反対側にある曲輪で、矢沢、寒狭川と堀に囲まれている。現在も北側に堀の跡が残っているが、曲輪内部は

民家のようだった。

本丸と矢沢を挟んだ反対側にある曲輪で、矢沢、寒狭川と堀に囲まれている。現在も北側に堀の跡が残っているが、曲輪内部は

民家のようだった。

|

| 【二ノ丸跡】 |

|---|

現在史跡保存館や駐車場があるあたりが二ノ丸跡にあたるが、遺構のようなものは残っていない。

現在史跡保存館や駐車場があるあたりが二ノ丸跡にあたるが、遺構のようなものは残っていない。

|

| 【大手門跡】 |

|---|

現在はコンビニの一角に碑が建つのみの大手門跡。名残は何も残っていない。

現在はコンビニの一角に碑が建つのみの大手門跡。名残は何も残っていない。

|

| 【蟻塚】 |

|---|

長篠の戦いの戦死者を埋葬した所に、おびただしい蟻が出て、付近の住民を悩ませていたので、立派な石碑を建てて

丁重に戦死者を供養し、蟻封じをしたと言われている場所。大手門跡近くにあり、民家の庭に建っていた。

長篠の戦いの戦死者を埋葬した所に、おびただしい蟻が出て、付近の住民を悩ませていたので、立派な石碑を建てて

丁重に戦死者を供養し、蟻封じをしたと言われている場所。大手門跡近くにあり、民家の庭に建っていた。

|

| 【馬場美濃守信房の墓】 |

|---|

長篠の戦いに敗れて退却する武田勝頼の殿を勤め、新城市出沢で戦死した馬場美濃守信房の墓。首をここに埋めたと

伝えられている。明治24年建立の「馬場信房殿戦忠死之碑」とある石碑が建っている。

長篠の戦いに敗れて退却する武田勝頼の殿を勤め、新城市出沢で戦死した馬場美濃守信房の墓。首をここに埋めたと

伝えられている。明治24年建立の「馬場信房殿戦忠死之碑」とある石碑が建っている。

|

| 【鳥居強右衛門礫死の碑】 |

|---|

命を賭して敵軍の勝頼の命令に背いた鳥居強右衛門の碑。その忠義の行動は英雄視されており、大正元年、鳥居強右衛門が

礫死した場所に碑が建てられたが、その後、土地改良事業により現在地に移された。

命を賭して敵軍の勝頼の命令に背いた鳥居強右衛門の碑。その忠義の行動は英雄視されており、大正元年、鳥居強右衛門が

礫死した場所に碑が建てられたが、その後、土地改良事業により現在地に移された。

|

| 【医王寺】 |

|---|

裏山の医王寺山は、天正三(1575)年武田勝頼が長篠城攻略に際し、本陣として使った跡と言われ、長篠城一帯が

一望できる高台で、現在も曲輪の跡などが残っている。また、長篠の戦の時使用した槍の穂先、矢尻、陣茶釜などが

保存されている。

裏山の医王寺山は、天正三(1575)年武田勝頼が長篠城攻略に際し、本陣として使った跡と言われ、長篠城一帯が

一望できる高台で、現在も曲輪の跡などが残っている。また、長篠の戦の時使用した槍の穂先、矢尻、陣茶釜などが

保存されている。

|

| 【医王寺 弥陀ヶ池】 |

|---|

境内の弥陀ヶ池には勝頼の設楽原出撃を諌めたアシが、勝頼の勘気にあって切りつけられ、片葉になったという 『片葉のアシ』

が生えている。と言うことだったが、見た感じ普通のアシしか生えていなかった。

境内の弥陀ヶ池には勝頼の設楽原出撃を諌めたアシが、勝頼の勘気にあって切りつけられ、片葉になったという 『片葉のアシ』

が生えている。と言うことだったが、見た感じ普通のアシしか生えていなかった。

|

| 【医王寺 井戸】 |

|---|

医王寺のはずれにある 『山縣昌景息継ぎの井戸』 実際に山縣昌景が使っていたのだろうか?

医王寺のはずれにある 『山縣昌景息継ぎの井戸』 実際に山縣昌景が使っていたのだろうか?

|

| 【鳶が巣山はじめ五砦】 |

|---|

長篠城宇連川対岸の山地に、東から君が伏床、姥が懐、鳶が巣、中山、久間の砦があったが、徳川軍酒井忠次隊に落された。

長篠城宇連川対岸の山地に、東から君が伏床、姥が懐、鳶が巣、中山、久間の砦があったが、徳川軍酒井忠次隊に落された。

|