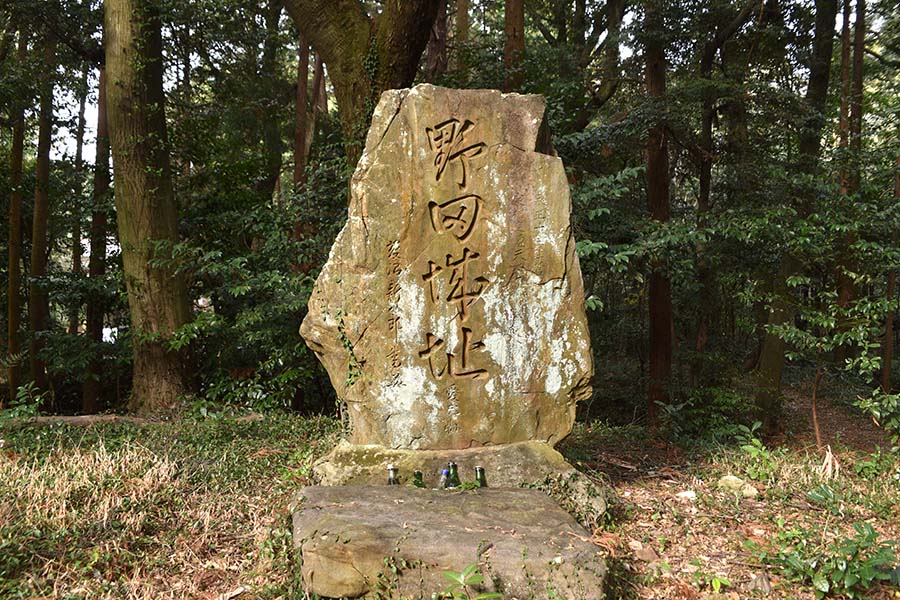

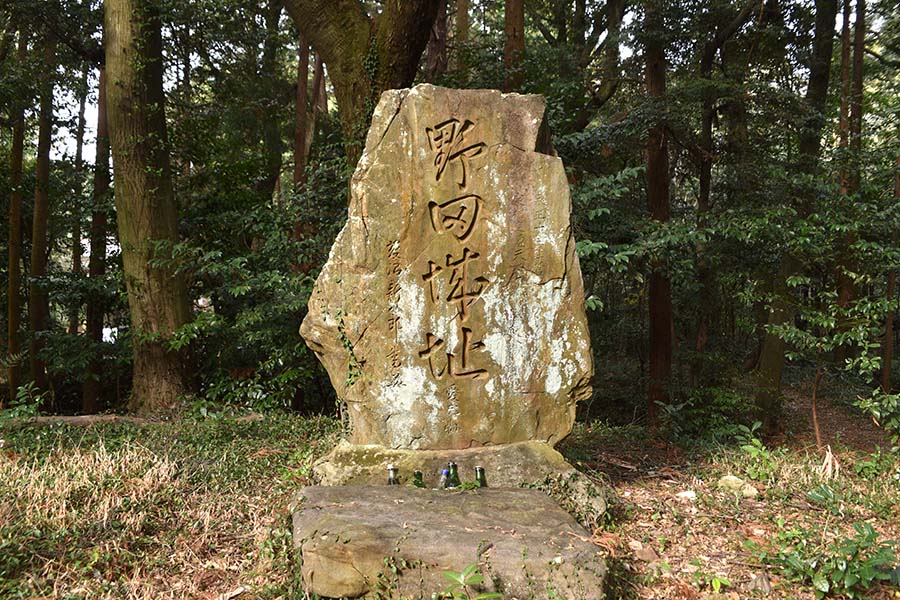

野田城

永正13年(1516)に菅沼定則によって築かれた連郭式の山城で、菅沼氏三代の居城として機能した。その立地から当初菅沼氏は今川方、徳川方に帰属を変えるが、永禄3年(1560)に今川義元が桶狭間で戦死した後は徳川方として今川軍や武田軍と戦っている。元亀4年(1573)上洛を目指す武田信玄により攻められた際には、甲州の金堀人足によって水脈を切られて開城したとされ、これが信玄の最後の城攻めとして知られている。天正18年に関東に三代目の定盈が関東に移封され廃城となった。

永正13年(1516)に菅沼定則によって築かれた連郭式の山城で、菅沼氏三代の居城として機能した。その立地から当初菅沼氏は今川方、徳川方に帰属を変えるが、永禄3年(1560)に今川義元が桶狭間で戦死した後は徳川方として今川軍や武田軍と戦っている。元亀4年(1573)上洛を目指す武田信玄により攻められた際には、甲州の金堀人足によって水脈を切られて開城したとされ、これが信玄の最後の城攻めとして知られている。天正18年に関東に三代目の定盈が関東に移封され廃城となった。

|

本丸

| 【本丸跡】 |

城域の南端、丘陵先端部に位置する主郭。60m×47m程の規模で、通常は先端にいくにつれて曲輪が狭くなる事が多いが、この城ではこの本丸跡が最大の曲輪となっている。周囲の空堀や、一部には高さ1m程の土塁も残っている。

|

| 【本丸空堀】 |

本丸の北側、二の丸との間に掘られている空堀。横矢のかかった深さ7~8m程の規模の大きな空堀がほぼ全周にわたって続いている。

|

| 【本丸土橋】 |

上記の空堀に架けられた土橋。屈曲のある形の良い土橋で、この辺りがこの城の一番の見所。

|

| 【稲荷神社】 |

本丸の土橋を渡った場所に建てられている稲荷神社。この神社のある土壇は土橋が見下ろせる位置にある。当時は本丸虎口を守る櫓が建てられていたのだろう。

本丸の土橋を渡った場所に建てられている稲荷神社。この神社のある土壇は土橋が見下ろせる位置にある。当時は本丸虎口を守る櫓が建てられていたのだろう。

|

| 【本丸井戸】 |

本丸に残る井戸跡。規模の大きい井戸だが、現在は水は涸れている。信玄に攻められた際に甲州の金堀人足によって水脈を切られた影響か?

本丸に残る井戸跡。規模の大きい井戸だが、現在は水は涸れている。信玄に攻められた際に甲州の金堀人足によって水脈を切られた影響か?

|

| 【信玄狙撃場所】 |

本丸の西側には、定盈の家臣・鳥居三左衛門が火縄銃で信玄を狙撃したと伝えられる場所があり、その銃身も設楽原歴史資料館に残っているらしい。確かにここの城攻め後に信玄は亡くなっているので、ここの功績にしたいのも分かるが、笛の音につられて出てくるものなのかな?

本丸の西側には、定盈の家臣・鳥居三左衛門が火縄銃で信玄を狙撃したと伝えられる場所があり、その銃身も設楽原歴史資料館に残っているらしい。確かにここの城攻め後に信玄は亡くなっているので、ここの功績にしたいのも分かるが、笛の音につられて出てくるものなのかな?

|

| 【本丸東側】 |

本丸東側の空堀。この辺りには少し理解が難しい技巧的な造りが見られる。後世の改変かもしれないが、城下の侍屋敷へと続く搦手のようなものが設けられていた可能性もある。

|

| 【穴】 |

本丸空堀に面した切岸に開けられていた横穴。甲州の金堀人足によるものか?と思ったが、おそらくアナグマか何かの動物の住処と思われる。動物が住める環境も良いが、こうして遺構は壊されていくんだろうな。

本丸空堀に面した切岸に開けられていた横穴。甲州の金堀人足によるものか?と思ったが、おそらくアナグマか何かの動物の住処と思われる。動物が住める環境も良いが、こうして遺構は壊されていくんだろうな。

|

二の丸跡

| 【二の丸跡】 |

本丸から空堀を隔てた北側に位置する二の丸。本丸より一回り小さい50m四方程の方形の曲輪で、周囲の土塁は確認できるが、あまり整備はされていない。この北側にさらに三の丸跡と出丸のような土塁も残っているらしいが、藪で確認出来なかった。

|

その他

| 【法性寺】 |

城域西側城下法性寺の大門は、享保4年(1719)に野田城の門を移築したものらしい。ちなみに、この寺の西側に武田信玄が被弾したとされる場所がある。本丸の射撃場所とされる場所からの距離は直線で100mはない感じ。う~ん不可能とは言い切れない微妙な距離。

城域西側城下法性寺の大門は、享保4年(1719)に野田城の門を移築したものらしい。ちなみに、この寺の西側に武田信玄が被弾したとされる場所がある。本丸の射撃場所とされる場所からの距離は直線で100mはない感じ。う~ん不可能とは言い切れない微妙な距離。

|

本丸の土橋を渡った場所に建てられている稲荷神社。この神社のある土壇は土橋が見下ろせる位置にある。当時は本丸虎口を守る櫓が建てられていたのだろう。

本丸の土橋を渡った場所に建てられている稲荷神社。この神社のある土壇は土橋が見下ろせる位置にある。当時は本丸虎口を守る櫓が建てられていたのだろう。

本丸に残る井戸跡。規模の大きい井戸だが、現在は水は涸れている。信玄に攻められた際に甲州の金堀人足によって水脈を切られた影響か?

本丸に残る井戸跡。規模の大きい井戸だが、現在は水は涸れている。信玄に攻められた際に甲州の金堀人足によって水脈を切られた影響か?

本丸の西側には、定盈の家臣・鳥居三左衛門が火縄銃で信玄を狙撃したと伝えられる場所があり、その銃身も設楽原歴史資料館に残っているらしい。確かにここの城攻め後に信玄は亡くなっているので、ここの功績にしたいのも分かるが、笛の音につられて出てくるものなのかな?

本丸の西側には、定盈の家臣・鳥居三左衛門が火縄銃で信玄を狙撃したと伝えられる場所があり、その銃身も設楽原歴史資料館に残っているらしい。確かにここの城攻め後に信玄は亡くなっているので、ここの功績にしたいのも分かるが、笛の音につられて出てくるものなのかな?

本丸空堀に面した切岸に開けられていた横穴。甲州の金堀人足によるものか?と思ったが、おそらくアナグマか何かの動物の住処と思われる。動物が住める環境も良いが、こうして遺構は壊されていくんだろうな。

本丸空堀に面した切岸に開けられていた横穴。甲州の金堀人足によるものか?と思ったが、おそらくアナグマか何かの動物の住処と思われる。動物が住める環境も良いが、こうして遺構は壊されていくんだろうな。

城域西側城下法性寺の大門は、享保4年(1719)に野田城の門を移築したものらしい。ちなみに、この寺の西側に武田信玄が被弾したとされる場所がある。本丸の射撃場所とされる場所からの距離は直線で100mはない感じ。う~ん不可能とは言い切れない微妙な距離。

城域西側城下法性寺の大門は、享保4年(1719)に野田城の門を移築したものらしい。ちなみに、この寺の西側に武田信玄が被弾したとされる場所がある。本丸の射撃場所とされる場所からの距離は直線で100mはない感じ。う~ん不可能とは言い切れない微妙な距離。