| 【本丸跡】 |

|---|

|

| 最も古くからある曲輪で、周囲に5つの虎口が設けられている。 現在は模擬天守の他、龍城神社や土産物屋などが建てられている。 龍城神社は岡崎城創建時に龍神が現れたという伝説にちなんだ神社で、 家康誕生の際にも金色の龍が現れたと言われている。 |

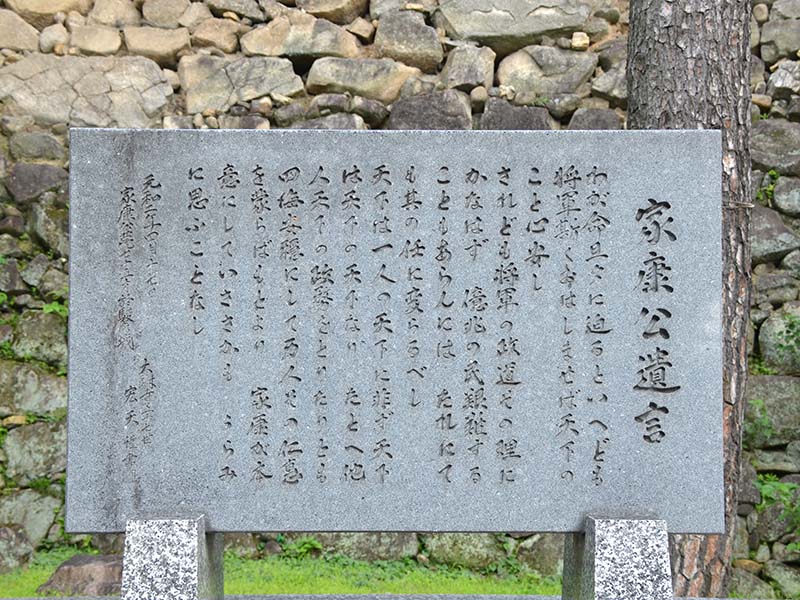

| 【遺訓の石碑】 |

|---|

天守横に建てられている徳川家康の遺訓の石碑。碑頭には龍、礎石に万年の亀が配されている。

天守横に建てられている徳川家康の遺訓の石碑。碑頭には龍、礎石に万年の亀が配されている。

|

| 【風呂屋門跡】 |

|---|

本丸南の風呂屋曲輪との間に設けられた風呂屋門跡。坂虎口になっており、

坂の上に当時は二階の櫓門が建てられていた。

本丸南の風呂屋曲輪との間に設けられた風呂屋門跡。坂虎口になっており、

坂の上に当時は二階の櫓門が建てられていた。

|

| 【本丸西虎口】 |

|---|

本丸の西側、坂谷曲輪との間に設けられた埋門跡。狭い石垣の虎口と土橋が残っている。

本丸の西側、坂谷曲輪との間に設けられた埋門跡。狭い石垣の虎口と土橋が残っている。

|

| 【本丸西側水堀】 |

|---|

本丸西側、坂谷曲輪との間の水堀。一部に水が残っている。

本丸西側、坂谷曲輪との間の水堀。一部に水が残っている。

|

| 【本丸北側虎口】 |

|---|

|

| 井戸櫓の北側にある虎口。土橋は当時廊下橋となっており、廊下橋を渡ったところの石垣には 鏡石が埋め込まれているのが分かる。 |

| 【青海堀】 |

|---|

|

| 岡崎城を最初に築いた西郷頼嗣(青海入道)により掘られた空堀で、青海掘と呼ばれている。 地続きだった本丸の北面を分断する堀で、城内で最も深い。田中吉政により石垣造りに改修された。 |

| 【持仏堂曲輪】 |

|---|

|

| 二ノ丸から本丸へと至る途中に設けられた帯曲輪状の曲輪。青海堀と二の丸との間の堀に囲まれた 細長い曲輪で、北側には櫓台のような場所も見られる。 |

| 【持仏堂曲輪 太鼓門跡】 |

|---|

|

| 持仏堂曲輪の正面に位置する太鼓門跡。当時は櫓門が設けられていた。 現在は門の前の空堀に架けられた土橋と門の石垣が残っている。 |

| 【持仏堂曲輪 南側虎口】 |

|---|

持仏堂曲輪と南側の隠居曲輪との間に設けられた虎口。坂虎口になっている。

持仏堂曲輪と南側の隠居曲輪との間に設けられた虎口。坂虎口になっている。

|

| 【持仏堂曲輪 空堀】 |

|---|

|

|

| 持仏堂曲輪と二の丸とを隔てる空堀。かなり規模の大きい空堀で、青海堀と二重堀のようになっている。 西側は整備されているが、北側は藪に覆われている。 |

| 【二ノ丸】 |

|---|

|

| 本丸の北に位置する二ノ丸。家康はこの二ノ丸で産まれた事から、誕生曲輪とも呼ばれた。 現在は資料館や能楽堂も建てられ、公園となっている。 |

| 【二ノ丸能楽堂】 |

|---|

二の丸の西隅に建てられた能楽堂。家康は能が好きだったらしい。現在も能が行われている。

二の丸の西隅に建てられた能楽堂。家康は能が好きだったらしい。現在も能が行われている。

|

| 【二ノ丸井戸跡】 |

|---|

平成19年の発掘調査で発見された石組み井戸。二ノ丸御殿の絵図には、

建物の北東側に二基の井戸が描かれているので、このどちらかだと考えられている。

平成19年の発掘調査で発見された石組み井戸。二ノ丸御殿の絵図には、

建物の北東側に二基の井戸が描かれているので、このどちらかだと考えられている。

|

| 【二ノ丸 徳川家康像】 |

|---|

二ノ丸に建てられた大坂の陣での陣羽織姿の家康像。

昭和40年に家康350年祭を記念して建てられた。

二ノ丸に建てられた大坂の陣での陣羽織姿の家康像。

昭和40年に家康350年祭を記念して建てられた。

|

| 【二ノ丸 しかみ像】 |

|---|

三方ヶ原の戦いでの壊滅的な大敗後、この敗戦を肝に銘ずる為に、浜松へ逃げ帰った直後の

憔悴しきった姿を絵師に描かせたという『しかみ像』を元にして造られた石像。

本物のしかみ像は現在徳川博物館にある。

三方ヶ原の戦いでの壊滅的な大敗後、この敗戦を肝に銘ずる為に、浜松へ逃げ帰った直後の

憔悴しきった姿を絵師に描かせたという『しかみ像』を元にして造られた石像。

本物のしかみ像は現在徳川博物館にある。

|

| 【二ノ丸 本多忠勝像】 |

|---|

徳川四天王の一人、本多忠勝の像。城主でもない武将の像が建てられているのは珍しい。

それだけ忠勝の知名度が高いと言う事か。

徳川四天王の一人、本多忠勝の像。城主でもない武将の像が建てられているのは珍しい。

それだけ忠勝の知名度が高いと言う事か。

|

| 【坂谷門跡と坂谷邸跡】 |

|---|

本丸西側下に位置するの坂谷曲輪。当時はここに坂谷邸があり、西側の坂谷門の外側には

丸馬出が設けられていた。現在は坂谷門の枡形を構成していたの石垣の一部が残っている。

本丸西側下に位置するの坂谷曲輪。当時はここに坂谷邸があり、西側の坂谷門の外側には

丸馬出が設けられていた。現在は坂谷門の枡形を構成していたの石垣の一部が残っている。

|

| 【坂谷曲輪 産湯の井戸】 |

|---|

坂谷曲輪内、二ノ丸能楽堂のすぐ裏に位置する井戸で、天文11年(1542)12月26日に城内二の丸で

徳川家康が誕生した際、ここの井戸の水を汲み産湯に使用したと言われている。

坂谷曲輪内、二ノ丸能楽堂のすぐ裏に位置する井戸で、天文11年(1542)12月26日に城内二の丸で

徳川家康が誕生した際、ここの井戸の水を汲み産湯に使用したと言われている。

|

| 【坂谷曲輪 恵那塚】 |

|---|

家康が産まれた際のえな(胞衣)を埋めた塚。もともと本丸の南にあったものだが、

現在は坂谷曲輪に移されている。

家康が産まれた際のえな(胞衣)を埋めた塚。もともと本丸の南にあったものだが、

現在は坂谷曲輪に移されている。

|

| 【大手門】 |

|---|

|

| 本来の岡崎城大手門は当時は現在の復元大手門がある北東200m程の場所にあり、 江戸時代の記録によると「桁行10間梁行2間4尺」の規模の大きな門だった。 |

| 【東曲輪】 |

|---|

復元された大手門の東側が東曲輪。現在、曲輪内は駐車場となってしまっているが、

隅櫓と土塀が復元されている。

復元された大手門の東側が東曲輪。現在、曲輪内は駐車場となってしまっているが、

隅櫓と土塀が復元されている。

|

| 【東隅櫓】 |

|---|

|

東曲輪の東南隅に近年建てられた東隅櫓。図面が残っていなかった為、松山城の野原櫓などの形式を参考に

江戸時代の工法を用いて望楼型で再現された。

東曲輪の東南隅に近年建てられた東隅櫓。図面が残っていなかった為、松山城の野原櫓などの形式を参考に

江戸時代の工法を用いて望楼型で再現された。

|

| 【菅生曲輪】 |

|---|

東曲輪の南側、一段下がった場所に位置する広大な曲輪跡。現在はグラウンドになっている。

東曲輪の南側、一段下がった場所に位置する広大な曲輪跡。現在はグラウンドになっている。

|

| 【隠居曲輪】 |

|---|

持仏堂曲輪南に位置する曲輪で、あまり広くない。現在は土産物屋が建てられている。

持仏堂曲輪南に位置する曲輪で、あまり広くない。現在は土産物屋が建てられている。

|

| 【風呂屋曲輪】 |

|---|

|

| 本丸南側の一段下がったところにある曲輪。周囲は龍城堀に囲まれている。 |

| 【龍城堀】 |

|---|

|

| 城域の南側に残る水堀。周囲の石垣も良く残っている。 |

| 【神橋】 |

|---|

|

| 龍城堀にかかる神橋。近年になって架けられたもので、当時はここに橋はなかった。 |

| 【船着き場】 |

|---|

|

| 菅生川(現在の乙川)沿いに位置する昔の船着き場で、かつてはここで積み荷をあげおろししていた。 この帆掛け船をかたどった碑の下には、当時の船着き場のものと思われる石垣が残っている。 |