久留里城・二の丸跡

| 【二の丸】 |

標高128mの尾根上に設けられている二の丸。標高は本丸よりも低いが、眺望も良く実質的には中心的な役割があった曲輪にも見える。最も現在は資料館が建てられており、ここまで車道が設けられている。

標高128mの尾根上に設けられている二の丸。標高は本丸よりも低いが、眺望も良く実質的には中心的な役割があった曲輪にも見える。最も現在は資料館が建てられており、ここまで車道が設けられている。

|

| 【資料館】 |

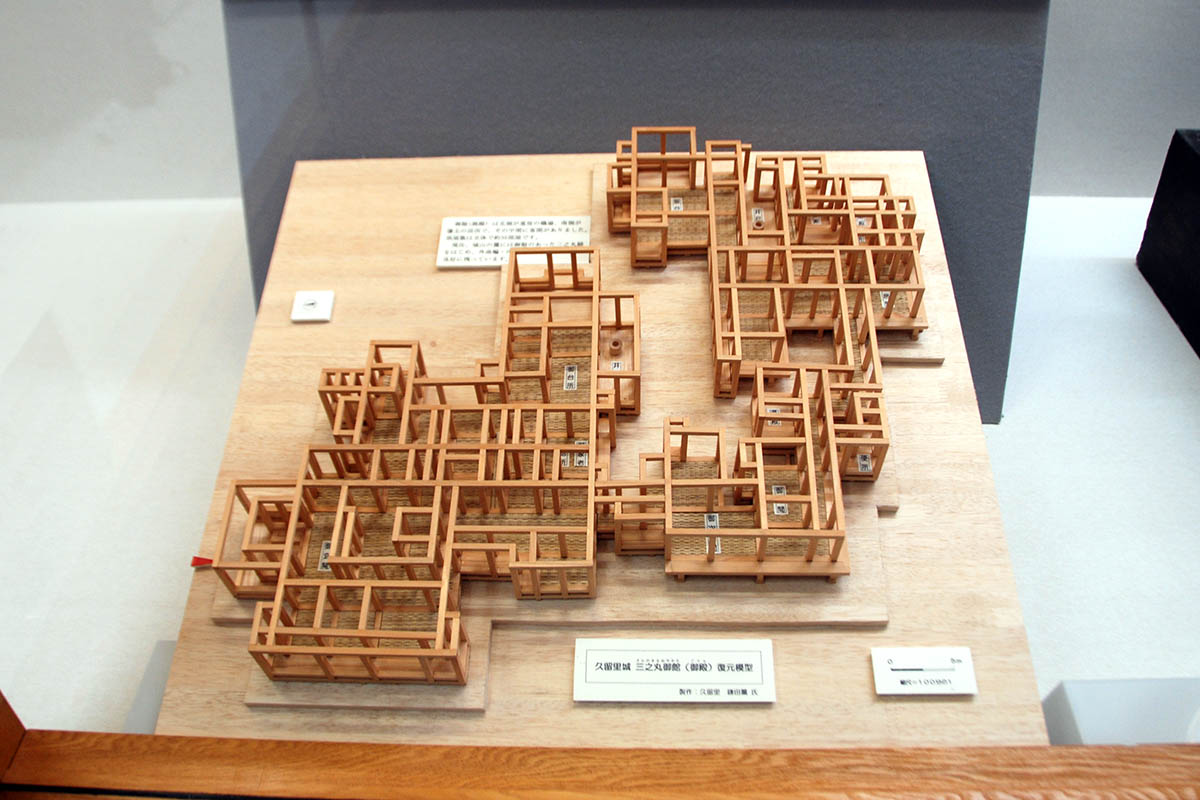

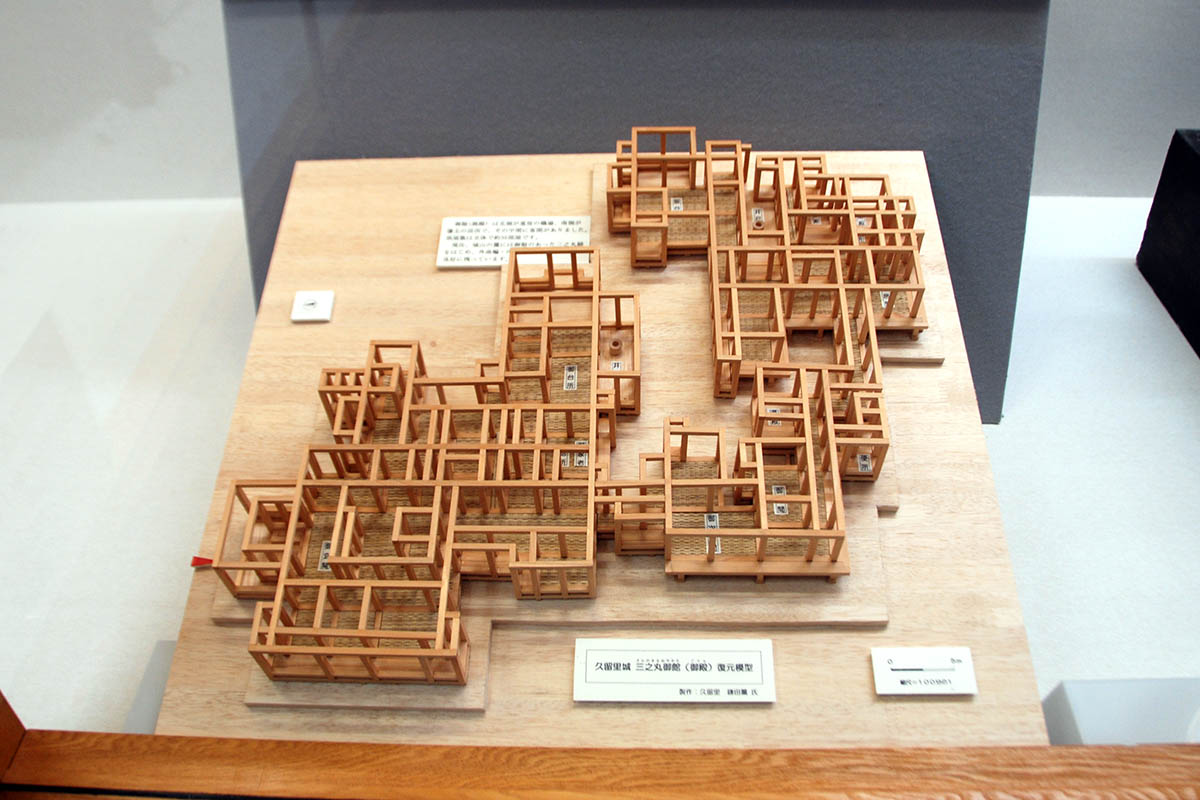

二の丸跡に建てられている久留里城跡資料館は入館無料にも関わらず内容は結構充実しており、本丸二重櫓の模型やジオラマなどが展示されている。

二の丸跡に建てられている久留里城跡資料館は入館無料にも関わらず内容は結構充実しており、本丸二重櫓の模型やジオラマなどが展示されている。

|

| 【長屋塀跡】 |

二の丸の西側に復元されている長屋塀。寛保年間の絵図に『長屋塀』と記されているらしいが、実質上の多門櫓。発掘調査により、絵図に記載されている十間(18m)×二間半(4.5m)の礎石の半分程が確認されている。また、礎石から少し離れたところに軒からの雨だれを受ける「雨落ち溝」として、軒に沿って瓦が立てた状態で埋められている。

二の丸の西側に復元されている長屋塀。寛保年間の絵図に『長屋塀』と記されているらしいが、実質上の多門櫓。発掘調査により、絵図に記載されている十間(18m)×二間半(4.5m)の礎石の半分程が確認されている。また、礎石から少し離れたところに軒からの雨だれを受ける「雨落ち溝」として、軒に沿って瓦が立てた状態で埋められている。

|

| 【新井白石像】 |

二の丸に建てられている新井白石像。6代将軍徳川家宣、7代将軍徳川家継の下で幕政改革にあたった儒学者の新井白石は、18~21歳までの青年期を久留里で過ごし、当時の久留里城主の土屋利直にに仕えた。

二の丸に建てられている新井白石像。6代将軍徳川家宣、7代将軍徳川家継の下で幕政改革にあたった儒学者の新井白石は、18~21歳までの青年期を久留里で過ごし、当時の久留里城主の土屋利直にに仕えた。

|

| 【井戸掘り櫓】 |

二の丸の資料館横に展示されている上総堀り用具。明治の中頃に君津地方で考案され、飲料水、かんがい用水や石油や温泉の発掘にも使用された。現在は東南アジアやアフリカの諸国にも普及しているらしい。

二の丸の資料館横に展示されている上総堀り用具。明治の中頃に君津地方で考案され、飲料水、かんがい用水や石油や温泉の発掘にも使用された。現在は東南アジアやアフリカの諸国にも普及しているらしい。

|

| 【水道木管】 |

同じく二の丸の資料館横に展示されている木管。明治中期に久留里市場で地下に埋設された水道木管の一部との事。

同じく二の丸の資料館横に展示されている木管。明治中期に久留里市場で地下に埋設された水道木管の一部との事。

|

| 【お玉が池】 |

二の丸下にある貴重な水源。里見義堯に池を掘るよう命じられた家臣の兵馬が池を掘っている最中、兵糧庫が焼失し、火の不始末の疑いで打ち首となった。 城将小川秀政の娘の『お玉』は、これを哀れんで、髪を切り兵馬を弔ったという言い伝えが残っている。

二の丸下にある貴重な水源。里見義堯に池を掘るよう命じられた家臣の兵馬が池を掘っている最中、兵糧庫が焼失し、火の不始末の疑いで打ち首となった。 城将小川秀政の娘の『お玉』は、これを哀れんで、髪を切り兵馬を弔ったという言い伝えが残っている。

|

| 【薬師曲輪】 |

二の丸の南側一段下がった場所に設けられた腰曲輪。南側山麓の三の丸方面を眺望が良い。

二の丸の南側一段下がった場所に設けられた腰曲輪。南側山麓の三の丸方面を眺望が良い。

|

| 【雨城八幡神社】 |

薬師曲輪に祀られている雨城八幡神社。築城当時三日に一度雨が降ったという伝承から久留里城は雨城とも呼ばれていた。溜め池も多いので、山城の割には水にあまり困らなかったかもしれない。

薬師曲輪に祀られている雨城八幡神社。築城当時三日に一度雨が降ったという伝承から久留里城は雨城とも呼ばれていた。溜め池も多いので、山城の割には水にあまり困らなかったかもしれない。

|

| 【二の丸~西尾根】 |

二の丸の資料館横から西側山麓へと続く尾根道が続いている。この先の尾根に軍記物に出てくる激戦地『獅子の曲輪』が設けられているらしいが、今回は未確認。ちなみに、二の丸の切り岸は垂直どころかオーバーハングしている事が分かる。

二の丸の資料館横から西側山麓へと続く尾根道が続いている。この先の尾根に軍記物に出てくる激戦地『獅子の曲輪』が設けられているらしいが、今回は未確認。ちなみに、二の丸の切り岸は垂直どころかオーバーハングしている事が分かる。

|

| 【久留里曲輪】 |

登城路の二の丸手前に設けられている小曲輪。車道を通すためにだいぶ削られてしまっている様子。曲輪内には歌碑が建てられている。

登城路の二の丸手前に設けられている小曲輪。車道を通すためにだいぶ削られてしまっている様子。曲輪内には歌碑が建てられている。

|

| 【鶴の曲輪】 |

二の丸の東側に設けられている鶴の曲輪。周囲は切り立った垂直断崖になっている。

二の丸の東側に設けられている鶴の曲輪。周囲は切り立った垂直断崖になっている。

|

標高128mの尾根上に設けられている二の丸。標高は本丸よりも低いが、眺望も良く実質的には中心的な役割があった曲輪にも見える。最も現在は資料館が建てられており、ここまで車道が設けられている。

標高128mの尾根上に設けられている二の丸。標高は本丸よりも低いが、眺望も良く実質的には中心的な役割があった曲輪にも見える。最も現在は資料館が建てられており、ここまで車道が設けられている。

二の丸跡に建てられている久留里城跡資料館は入館無料にも関わらず内容は結構充実しており、本丸二重櫓の模型やジオラマなどが展示されている。

二の丸跡に建てられている久留里城跡資料館は入館無料にも関わらず内容は結構充実しており、本丸二重櫓の模型やジオラマなどが展示されている。

二の丸の西側に復元されている長屋塀。寛保年間の絵図に『長屋塀』と記されているらしいが、実質上の多門櫓。発掘調査により、絵図に記載されている十間(18m)×二間半(4.5m)の礎石の半分程が確認されている。また、礎石から少し離れたところに軒からの雨だれを受ける「雨落ち溝」として、軒に沿って瓦が立てた状態で埋められている。

二の丸の西側に復元されている長屋塀。寛保年間の絵図に『長屋塀』と記されているらしいが、実質上の多門櫓。発掘調査により、絵図に記載されている十間(18m)×二間半(4.5m)の礎石の半分程が確認されている。また、礎石から少し離れたところに軒からの雨だれを受ける「雨落ち溝」として、軒に沿って瓦が立てた状態で埋められている。

二の丸に建てられている新井白石像。6代将軍徳川家宣、7代将軍徳川家継の下で幕政改革にあたった儒学者の新井白石は、18~21歳までの青年期を久留里で過ごし、当時の久留里城主の土屋利直にに仕えた。

二の丸に建てられている新井白石像。6代将軍徳川家宣、7代将軍徳川家継の下で幕政改革にあたった儒学者の新井白石は、18~21歳までの青年期を久留里で過ごし、当時の久留里城主の土屋利直にに仕えた。

二の丸の資料館横に展示されている上総堀り用具。明治の中頃に君津地方で考案され、飲料水、かんがい用水や石油や温泉の発掘にも使用された。現在は東南アジアやアフリカの諸国にも普及しているらしい。

二の丸の資料館横に展示されている上総堀り用具。明治の中頃に君津地方で考案され、飲料水、かんがい用水や石油や温泉の発掘にも使用された。現在は東南アジアやアフリカの諸国にも普及しているらしい。

同じく二の丸の資料館横に展示されている木管。明治中期に久留里市場で地下に埋設された水道木管の一部との事。

同じく二の丸の資料館横に展示されている木管。明治中期に久留里市場で地下に埋設された水道木管の一部との事。

二の丸下にある貴重な水源。里見義堯に池を掘るよう命じられた家臣の兵馬が池を掘っている最中、兵糧庫が焼失し、火の不始末の疑いで打ち首となった。 城将小川秀政の娘の『お玉』は、これを哀れんで、髪を切り兵馬を弔ったという言い伝えが残っている。

二の丸下にある貴重な水源。里見義堯に池を掘るよう命じられた家臣の兵馬が池を掘っている最中、兵糧庫が焼失し、火の不始末の疑いで打ち首となった。 城将小川秀政の娘の『お玉』は、これを哀れんで、髪を切り兵馬を弔ったという言い伝えが残っている。

二の丸の南側一段下がった場所に設けられた腰曲輪。南側山麓の三の丸方面を眺望が良い。

二の丸の南側一段下がった場所に設けられた腰曲輪。南側山麓の三の丸方面を眺望が良い。

薬師曲輪に祀られている雨城八幡神社。築城当時三日に一度雨が降ったという伝承から久留里城は雨城とも呼ばれていた。溜め池も多いので、山城の割には水にあまり困らなかったかもしれない。

薬師曲輪に祀られている雨城八幡神社。築城当時三日に一度雨が降ったという伝承から久留里城は雨城とも呼ばれていた。溜め池も多いので、山城の割には水にあまり困らなかったかもしれない。

二の丸の資料館横から西側山麓へと続く尾根道が続いている。この先の尾根に軍記物に出てくる激戦地『獅子の曲輪』が設けられているらしいが、今回は未確認。ちなみに、二の丸の切り岸は垂直どころかオーバーハングしている事が分かる。

二の丸の資料館横から西側山麓へと続く尾根道が続いている。この先の尾根に軍記物に出てくる激戦地『獅子の曲輪』が設けられているらしいが、今回は未確認。ちなみに、二の丸の切り岸は垂直どころかオーバーハングしている事が分かる。

登城路の二の丸手前に設けられている小曲輪。車道を通すためにだいぶ削られてしまっている様子。曲輪内には歌碑が建てられている。

登城路の二の丸手前に設けられている小曲輪。車道を通すためにだいぶ削られてしまっている様子。曲輪内には歌碑が建てられている。

二の丸の東側に設けられている鶴の曲輪。周囲は切り立った垂直断崖になっている。

二の丸の東側に設けられている鶴の曲輪。周囲は切り立った垂直断崖になっている。