大多喜城

夷隅川の蛇行による曲流に囲まれた半島状の台地に位置する近世城郭で、小田原北条氏の滅亡に伴い10万石でこの地に封じられた徳川四天王の一人、本多忠勝により慶長年間(1596~1614)に築かれた。本丸、二の丸、三の丸に分かれた平山城。本多氏3代の後、阿部氏等の譜代大名が入ったが、1703年(元禄16年)の松平氏の入城以降は松平氏が9代続き、最後の城主松平正質の代に明治維新を迎えた。本丸の天守閣は1843年(天保14年)7月3日に焼失した。現在は復元され現在は歴史博物館として公開されている。

夷隅川の蛇行による曲流に囲まれた半島状の台地に位置する近世城郭で、小田原北条氏の滅亡に伴い10万石でこの地に封じられた徳川四天王の一人、本多忠勝により慶長年間(1596~1614)に築かれた。本丸、二の丸、三の丸に分かれた平山城。本多氏3代の後、阿部氏等の譜代大名が入ったが、1703年(元禄16年)の松平氏の入城以降は松平氏が9代続き、最後の城主松平正質の代に明治維新を迎えた。本丸の天守閣は1843年(天保14年)7月3日に焼失した。現在は復元され現在は歴史博物館として公開されている。

|

本丸

| 【模擬天守】 |

本丸に建てられている模擬天守。当初の天守(御三階櫓)は天保13年(1842)に火災で消失し、現在見られる天守は昭和50年に建てられたもの。一応模擬天守としているが、文政10年(1827)に描かれた絵図を参考にして建てられているらしい。屋根瓦には初代城主の本多家の『丸に立葵』と最後の城主である『三つ扇』が刻まれており、模擬天守ならではの組み合わせ。

|

| 【本丸土塁と空堀】 |

本丸跡の周囲は急斜面に囲まれ一部には土塁、空堀の跡などが残っている。西側の守りには空堀が多く掘られている。

|

| 【復元土塀】 |

本丸の東側には土塀が復元されている。このての復元土塀にしては珍しく狭間の穴の向きを間違えていない。

本丸の東側には土塀が復元されている。このての復元土塀にしては珍しく狭間の穴の向きを間違えていない。

|

| 【大手】 |

現在は本丸跡まで舗装された車道が設けられているが、当時は二の丸から本丸に至る登城路が大手だったと思われる。

|

二の丸

| 【二の丸跡】 |

二の丸跡は現在大多喜高校、公園などになっており、高校には大井戸、薬医門などが残っている。

二の丸跡は現在大多喜高校、公園などになっており、高校には大井戸、薬医門などが残っている。

|

| 【薬医門】 |

現在、大多喜高校の正門として残る薬医門。天保13年(1842)の火災の後に建設された二の丸御殿の裏門と伝えられているので、城内で唯一の現存建築遺構となる。一時期解体保存されていたらしいが、昭和48年に復元されたらしい。

|

| 【大井戸】 |

大多喜高校内に残る大井戸。かつては城内に20個以上あった井戸の一つで、初代城主本多忠勝の時に掘られたと言われている。周囲約17m、深さ20mあり、日本で最も大きな井戸の一つに挙げられている。水がつきることなく湧き出る事から、当時は『底知らずの井戸』と呼ばれていた。現在も水を湛えており、当時から水が涸れた事が無いと言われている。

大多喜高校内に残る大井戸。かつては城内に20個以上あった井戸の一つで、初代城主本多忠勝の時に掘られたと言われている。周囲約17m、深さ20mあり、日本で最も大きな井戸の一つに挙げられている。水がつきることなく湧き出る事から、当時は『底知らずの井戸』と呼ばれていた。現在も水を湛えており、当時から水が涸れた事が無いと言われている。

|

その他

| 【四ッ門公園】 |

城下に設けられている四ッ門公園。本多忠勝築城の際に大多喜城から四ッ目の門があった場所とのこと。当時は冠木門が設けられていたらしい。

城下に設けられている四ッ門公園。本多忠勝築城の際に大多喜城から四ッ目の門があった場所とのこと。当時は冠木門が設けられていたらしい。

|

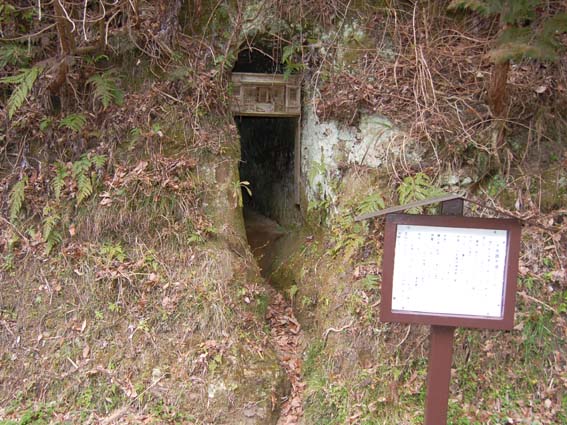

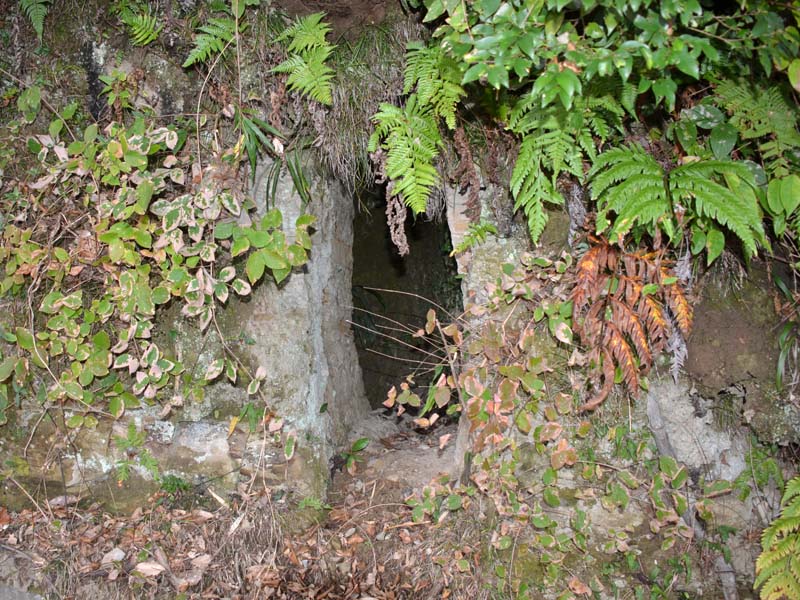

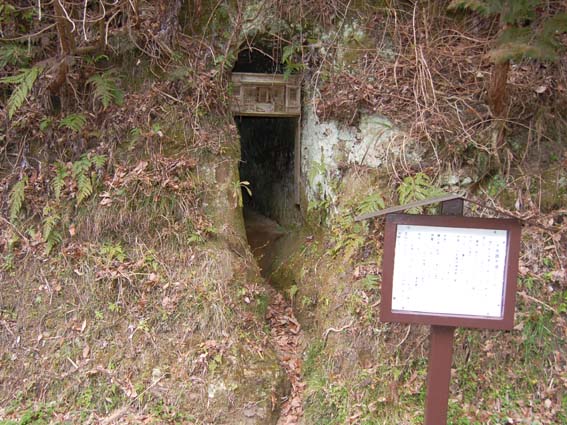

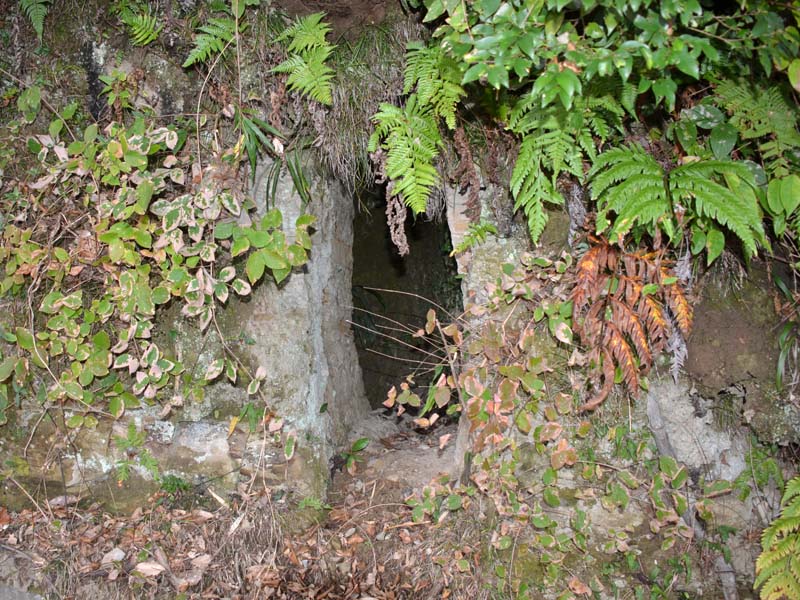

| 【大多喜水道】 |

明治3年(1870)に最後の城主大河内正質により造られた千葉県最古の水道。全長5.1Kmで、城下町200戸が利用し、20haの水田に水がひかれた。

|

本丸の東側には土塀が復元されている。このての復元土塀にしては珍しく狭間の穴の向きを間違えていない。

本丸の東側には土塀が復元されている。このての復元土塀にしては珍しく狭間の穴の向きを間違えていない。

二の丸跡は現在大多喜高校、公園などになっており、高校には大井戸、薬医門などが残っている。

二の丸跡は現在大多喜高校、公園などになっており、高校には大井戸、薬医門などが残っている。

大多喜高校内に残る大井戸。かつては城内に20個以上あった井戸の一つで、初代城主本多忠勝の時に掘られたと言われている。周囲約17m、深さ20mあり、日本で最も大きな井戸の一つに挙げられている。水がつきることなく湧き出る事から、当時は『底知らずの井戸』と呼ばれていた。現在も水を湛えており、当時から水が涸れた事が無いと言われている。

大多喜高校内に残る大井戸。かつては城内に20個以上あった井戸の一つで、初代城主本多忠勝の時に掘られたと言われている。周囲約17m、深さ20mあり、日本で最も大きな井戸の一つに挙げられている。水がつきることなく湧き出る事から、当時は『底知らずの井戸』と呼ばれていた。現在も水を湛えており、当時から水が涸れた事が無いと言われている。

城下に設けられている四ッ門公園。本多忠勝築城の際に大多喜城から四ッ目の門があった場所とのこと。当時は冠木門が設けられていたらしい。

城下に設けられている四ッ門公園。本多忠勝築城の際に大多喜城から四ッ目の門があった場所とのこと。当時は冠木門が設けられていたらしい。