長井坂城

利根川の河岸段丘上に位置し、沼田街道を縄張りに取り込んだ街道を抑える崖端城。築城時期は定かではないが、永禄3年(1560)の長尾景虎のの関東出陣の際に中継地点として陣を張ったとの記録があるので、その頃に本格的に築かれたものと思われる。その後も十数回にわたる関東出陣の際に中継地点として機能していたものと思われる。天正の頃には北条氏の城となり、北方の最前線として真田氏と攻防を繰り返した。現在見られる遺構の多くはこの頃に改修されたものと見られるが、解釈が難しい遺構も多く残っている。天正18年(1590)の小田原落城とともに廃城となったと考えられる。

利根川の河岸段丘上に位置し、沼田街道を縄張りに取り込んだ街道を抑える崖端城。築城時期は定かではないが、永禄3年(1560)の長尾景虎のの関東出陣の際に中継地点として陣を張ったとの記録があるので、その頃に本格的に築かれたものと思われる。その後も十数回にわたる関東出陣の際に中継地点として機能していたものと思われる。天正の頃には北条氏の城となり、北方の最前線として真田氏と攻防を繰り返した。現在見られる遺構の多くはこの頃に改修されたものと見られるが、解釈が難しい遺構も多く残っている。天正18年(1590)の小田原落城とともに廃城となったと考えられる。

|

沼田街道

| 【沼田街道 北側】 |

まず目につくのは、城の中枢部の本丸と二の丸との間を貫く沼田街道。この街道を抑える番城的な役割を持つ城だったと考えられる。この街道は城の北側で崖のようになっているが、当時は崖下まで名前通りの長い坂が続いていたのだろう。

|

| 【沼田街道 本丸~二の丸】 |

上記の沼田街道は、本丸と二の丸との間の堀底道となる。途中街道西の本丸側には横矢もかけられている。

|

| 【沼田街道 追手付近】 |

本丸の南側、三の丸辺りでは両側の土塁が高くなり、薬研堀のような形状で道幅が狭められている。追手跡の標柱が建てられている。

|

本丸

| 【本丸馬出】 |

街道を北側に戻り、本丸の北側に位置する馬出曲輪。現地の案内も馬出とされているが、本丸とは独立しており馬出とするには微妙な形状な気もする。いずれにしても、街道を監視する役割があった場所と思われる。

|

| 【本丸北側空堀】 |

上記の馬出と本丸とを隔てる空堀。少し埋まってしまっている感はあるが、しっかりと残っている。西側はそのまま崖なので注意。

|

| 【本丸】 |

沼田街道の西側、崖との間に位置する本丸跡。西側を除く周囲に高さ約2.5m程の土塁が残っている。西側は高低差200mに及ぶ崖なので、元々土塁が築かれていなかったのかもしれないが、崩落してしまっている可能性もある。

|

| 【本丸西側】 |

写真が本丸西側の崖。現在も崩落が進んでいるように見える。当時はもう少し西側まで城域が広かったかもしれない。

写真が本丸西側の崖。現在も崩落が進んでいるように見える。当時はもう少し西側まで城域が広かったかもしれない。

|

| 【本丸枡形虎口】 |

本丸南東側に設けられている枡形虎口。幅は約10mあり、曲輪のサイズに比べて不釣り合いな大きさの感じもする。本当に虎口遺構と見て良いのかは正直自信がない。

|

| 【本丸南側空堀と三の丸西側】 |

本丸南側の規模の大きな箱堀。堀の南側の三の丸側には、幅広の犬走りにも馬出のようにも見える特徴的な平場が設けられている。どのような用途で使われていたのか、いまいち分からないが、街道にも面しているので、何らかの街道を監視するような施設でも建てられいたのかもしれない。この平場と土塁を隔てた南側が三の丸になる。

|

二の丸

| 【二の丸】 |

沼田街道を挟んだ本丸の東側に位置する二の丸。現在は農地に転用されているが、周囲には高さ2m~3m程の横矢のかかった土塁が残っている。北側の虎口付近には石碑と案内板が建てられている。

|

| 【二の丸南側空堀】 |

二の丸南側、三の丸との間に設けられている箱堀。二の丸の屈曲したラインに沿って横矢がかけられている。

|

| 【二の丸東側空堀】 |

上記の空堀はそのまま東側にも続いており、この面にもしっかりと横矢がかけられている。

|

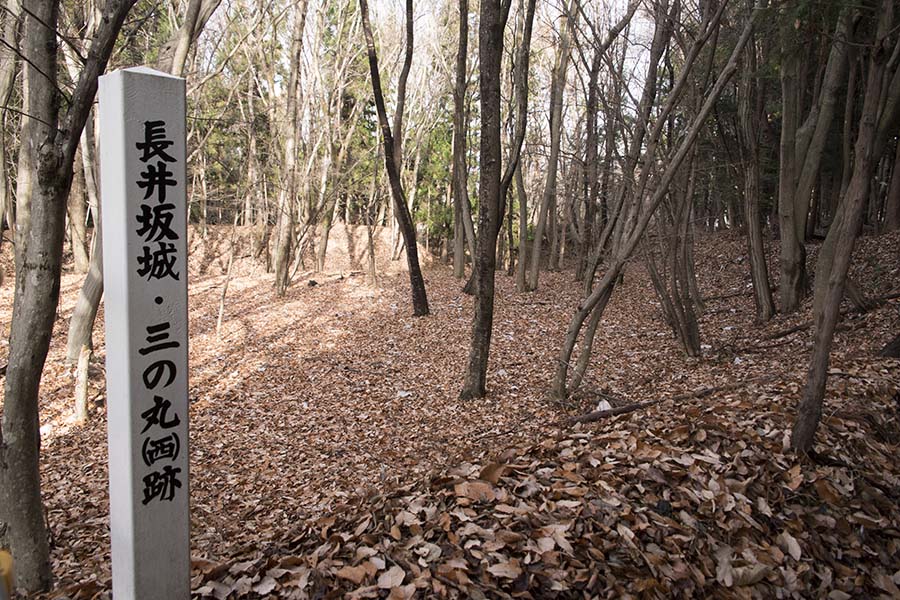

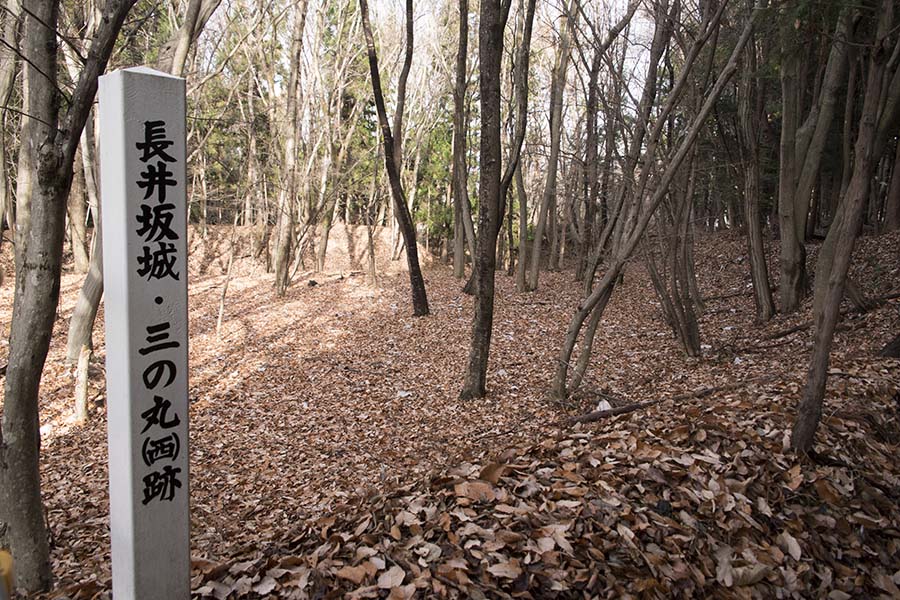

三の丸

| 【三の丸西側】 |

本丸・二の丸の周囲を取り巻くように設けられている三の丸。本丸の南側部分は箱堀を隔てて、上記の用途不明の平場があり、その平場と高さ1m程のこぢんまりした土塁を隔てた曲輪が三の丸。この曲輪の南側にも数段になった怪しい感じの土塁が築かれている。

|

| 【三の丸南側】 |

二の丸の南側部分の三の丸には高い土塁が築かれており、こちらもどのような目的の曲輪だったのか、いまいち分からない。街道沿いには土塁が築かれ、一部に虎口跡のような開口部も見られる。

|

| 【三の丸南側空堀】 |

上記の三の丸南側に掘られた巨大な空堀。この堀と三の丸の土塁とで城外とを完全に分断している。中央部付近には横矢も見られる。

|

| 【墓】 |

三の丸南側の斜面に残っていた墓石。寛政元年と彫られているので、結構古い時期のもの。

三の丸南側の斜面に残っていた墓石。寛政元年と彫られているので、結構古い時期のもの。

|

| 【三の丸東側空堀】 |

三の丸南側の空堀はそのまま屈曲して東側まで続き、城域の外郭ラインを守っている。幅の広い箱堀で、当時は泥田堀のようになっていた可能性もある。

|

| 【三の丸北側】 |

三の丸は二の丸の周囲を取り巻くように、一部帯曲輪のようになりながら北側まで続いている。現在は三の丸北側が駐車場になっており、ここまで車で乗り入れる事が出来る。

三の丸は二の丸の周囲を取り巻くように、一部帯曲輪のようになりながら北側まで続いている。現在は三の丸北側が駐車場になっており、ここまで車で乗り入れる事が出来る。

|

写真が本丸西側の崖。現在も崩落が進んでいるように見える。当時はもう少し西側まで城域が広かったかもしれない。

写真が本丸西側の崖。現在も崩落が進んでいるように見える。当時はもう少し西側まで城域が広かったかもしれない。

三の丸南側の斜面に残っていた墓石。寛政元年と彫られているので、結構古い時期のもの。

三の丸南側の斜面に残っていた墓石。寛政元年と彫られているので、結構古い時期のもの。

三の丸は二の丸の周囲を取り巻くように、一部帯曲輪のようになりながら北側まで続いている。現在は三の丸北側が駐車場になっており、ここまで車で乗り入れる事が出来る。

三の丸は二の丸の周囲を取り巻くように、一部帯曲輪のようになりながら北側まで続いている。現在は三の丸北側が駐車場になっており、ここまで車で乗り入れる事が出来る。