| 【大天守】 |

|---|

高さは約12mの石垣の上に東西十間、南北十一間の五層六階の大規模な天守が建てられていたが、

築城53年後の寛文12年(1672)に、落雷による火事で消失し、その後再建される事はなかった。

高さは約12mの石垣の上に東西十間、南北十一間の五層六階の大規模な天守が建てられていたが、

築城53年後の寛文12年(1672)に、落雷による火事で消失し、その後再建される事はなかった。

|

|

| 【小天守】 |

|---|

| 東西九間、南北四間の二層三階。大天守と同様に穴蔵の形がハッキリ残っている。 |

|

| 【大小天守台、渡櫓】 |

|---|

| 大天守と小天守の間は東西四間、南北八間の渡櫓で結ばれており、当時は大天守の 下の平櫓から階段を上って小天守の地階に入り、渡り櫓を通って大天守の地階へと通じる 構造になっていた。 |

|

| 【大手門】 |

|---|

本丸の東側に位置する大手門。非常に大規模な枡形虎口で、かつては櫓門がかかっていた。

二の丸と結ぶ廊下橋を渡ると一の門である表枡形門(高麗門)があり、そこを抜けて直角に

曲がったところに二の門である頬当門があった。

本丸の東側に位置する大手門。非常に大規模な枡形虎口で、かつては櫓門がかかっていた。

二の丸と結ぶ廊下橋を渡ると一の門である表枡形門(高麗門)があり、そこを抜けて直角に

曲がったところに二の門である頬当門があった。

|

|

| 【大手門 廊下橋】 |

|---|

| 大手門と二の丸を結ぶ橋は欄干橋と呼ばれていた。八代城築城の年である元和八年(1622)の銘が 残る擬宝珠が現存している。かつては木造の太鼓橋だったが、現在はコンクリート製の橋が架けられている。 |

|

| 【大手門 石垣】 |

|---|

| 八代状の石垣には石灰岩が使われており、当時は白かった。その為、別名白鷺城とも呼ばれている。 現在も石垣の一部に白い部分が見られる。 |

|

| 【廊下橋門】 |

|---|

本丸の北側、天守台のすぐ横に位置し、本丸と北の丸を結ぶ勝手口にあたる裏枡形門。石垣の間に

平櫓を渡し、その下部に門を設けていた。現在でも門の礎石が残されている。

本丸の北側、天守台のすぐ横に位置し、本丸と北の丸を結ぶ勝手口にあたる裏枡形門。石垣の間に

平櫓を渡し、その下部に門を設けていた。現在でも門の礎石が残されている。

|

|

| 【埋み門】 |

|---|

| 廊下橋門の二の門にあたる門で、廊下橋門と共に枡形を形成していた。廊下橋門と同様に、石垣の間に 平櫓を渡し、その下部に門を設けていた。 |

|

| 【月見櫓】 |

|---|

本丸の南西に位置する梁間五間、桁行六間、二層二階の隅櫓。

本瓦葺き、入母屋造りで、北側の小天守閣との間には三十八間にわたる長塀が、また、東側の

舞台脇櫓との間には四十六間の長塀が続いていた。

本丸の南西に位置する梁間五間、桁行六間、二層二階の隅櫓。

本瓦葺き、入母屋造りで、北側の小天守閣との間には三十八間にわたる長塀が、また、東側の

舞台脇櫓との間には四十六間の長塀が続いていた。

|

| 【西側石垣】 |

|---|

| 西側石垣の上には、小天守閣と月見櫓を結ぶ、南北三十八間にわたる長塀が続いていた。 この長塀には石落としが二ヶ所設置されていた。 |

|

| 【舞台脇櫓】 |

|---|

梁間四間、桁行九間の建物で、再建後は桁行十二間となったため、十二間櫓とも呼ばれている。

本瓦葺き、入母屋造りの屋根の二層二階の櫓だった。東側の宝形櫓との間には平櫓が続いていた。

梁間四間、桁行九間の建物で、再建後は桁行十二間となったため、十二間櫓とも呼ばれている。

本瓦葺き、入母屋造りの屋根の二層二階の櫓だった。東側の宝形櫓との間には平櫓が続いていた。

|

| 【宝形櫓】 |

|---|

方形櫓とも言われ、一階は四間四方、二回は三間四方の方形だった。屋根の頂には路盤宝珠をのせており、

二階は仏殿になっていたと考えられている。

方形櫓とも言われ、一階は四間四方、二回は三間四方の方形だった。屋根の頂には路盤宝珠をのせており、

二階は仏殿になっていたと考えられている。

|

| 【南側石垣】 |

|---|

| 南側石垣は現在は八代宮の参道のために一部崩されているが、かつてはここの石垣は繋がっており、 その上には、月見櫓と舞台脇櫓を結ぶ東西四十六間にわたる長塀が続いていた。この長塀には 石落としが二ヶ所設置されていた。 |

|

| 【磨櫓】 |

|---|

高麗門の南に位置する東西四間、南北七間の本瓦葺き、入母屋造りの屋根からなる平櫓。

南側の宝形櫓との間には十六間にわたって長塀が続いていた。

高麗門の南に位置する東西四間、南北七間の本瓦葺き、入母屋造りの屋根からなる平櫓。

南側の宝形櫓との間には十六間にわたって長塀が続いていた。

|

| 【三階櫓】 |

|---|

本丸の北東に位置する東西六間、南北五間の三層三階の隅櫓で、大天守次ぐ高層櫓だった。

本瓦葺き、入母屋造りで、千鳥破風をもち、西側の九間櫓との間には二十六間にわたって長塀が続いていた。

本丸の北東に位置する東西六間、南北五間の三層三階の隅櫓で、大天守次ぐ高層櫓だった。

本瓦葺き、入母屋造りで、千鳥破風をもち、西側の九間櫓との間には二十六間にわたって長塀が続いていた。

|

| 【東側石垣】 |

|---|

大手門もある東側の石垣には多くの横矢がかけられている。隅には三階櫓、磨櫓、宝形櫓などが並び、

その間を長塀がつないでいた。

大手門もある東側の石垣には多くの横矢がかけられている。隅には三階櫓、磨櫓、宝形櫓などが並び、

その間を長塀がつないでいた。

|

| 【九間櫓】 |

|---|

本丸の北側中央に位置する東西九間の本瓦葺き、入母屋造りの屋根からなる平櫓。

南側の唐人櫓との間には埋御門平櫓、東側の三階櫓との間は二十六間にわたって長塀が続いていた。

本丸の北側中央に位置する東西九間の本瓦葺き、入母屋造りの屋根からなる平櫓。

南側の唐人櫓との間には埋御門平櫓、東側の三階櫓との間は二十六間にわたって長塀が続いていた。

|

| 【北側石垣】 |

|---|

北東の三階櫓から大天守横の廊下橋門まで二十六間の長塀と九間の平櫓が続いていた。

北東の三階櫓から大天守横の廊下橋門まで二十六間の長塀と九間の平櫓が続いていた。

|

| 【唐人櫓】 |

|---|

大天守の東に位置する東西四間、南北三間の本瓦葺き、入母屋造りの屋根からなる平櫓。

大天守との間には長さ三間の塀が続き、北側の九間櫓との間には埋御門平櫓が続いていた。

石垣には合坂と呼ばれるV字型の階段が設けられており、刻印なども残されている。

大天守の東に位置する東西四間、南北三間の本瓦葺き、入母屋造りの屋根からなる平櫓。

大天守との間には長さ三間の塀が続き、北側の九間櫓との間には埋御門平櫓が続いていた。

石垣には合坂と呼ばれるV字型の階段が設けられており、刻印なども残されている。

|

| 【南側虎口】 |

|---|

明治三年(1870)の廃城後に、本丸に八代宮が建てられ、その参道のために石垣が壊されて

橋が架けられた。

明治三年(1870)の廃城後に、本丸に八代宮が建てられ、その参道のために石垣が壊されて

橋が架けられた。

|

|

| 【土塁】 |

|---|

本丸の石垣を内側から見ると、この部分だけ人工的に土盛りされているのが分かる。

本丸の石垣を内側から見ると、この部分だけ人工的に土盛りされているのが分かる。

|

| 【公園管理事務所】 |

|---|

天守台のすぐ横にある公園管理事務所。

天守台のすぐ横にある公園管理事務所。

|

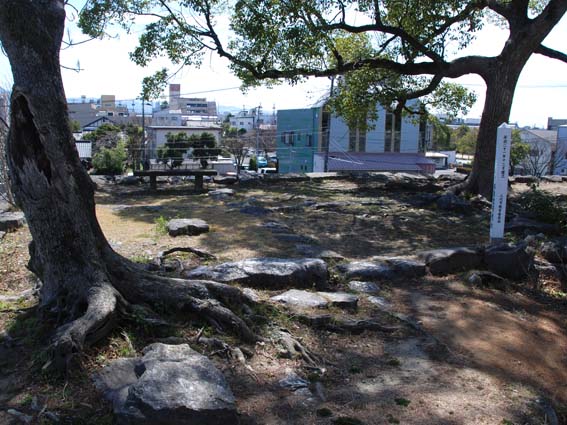

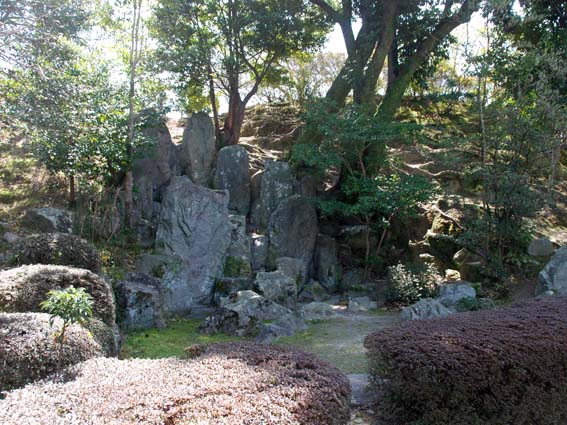

| 【庭園】 |

|---|

当時は本丸内に枯山水の庭園が設けられており、現在もその一部が残されている。

当時は本丸内に枯山水の庭園が設けられており、現在もその一部が残されている。

|

| 【相撲場】 |

|---|

かつては能舞台が設けられていた。舞台脇櫓の由来になっている。

かつては能舞台が設けられていた。舞台脇櫓の由来になっている。

|

| 【二の丸 出枡形跡】 |

|---|

本丸の北東に位置し、現在は駐車場になっている堀に突き出した部分は、かつての二の丸の一部で、

ここにあった門の出枡形のような珍しい構造の名残り。

本丸の北東に位置し、現在は駐車場になっている堀に突き出した部分は、かつての二の丸の一部で、

ここにあった門の出枡形のような珍しい構造の名残り。

|

| 【二の丸 二の門跡】 |

|---|

本丸南の二の門跡も同様に、堀に突き出した出枡形の構造が見られる。

本丸南の二の門跡も同様に、堀に突き出した出枡形の構造が見られる。

|

| 【二の丸 伝習堂跡】 |

|---|

江戸時代中期に行われた『宝暦の改革』の際に建てられた伝習堂があった。

江戸時代中期に行われた『宝暦の改革』の際に建てられた伝習堂があった。

|

| 【二の丸 西側】 |

|---|

本丸の西側部分も二の丸と言われているが、実際は東側の曲輪と完全に独立しているので、

三の丸とする見方もある。

本丸の西側部分も二の丸と言われているが、実際は東側の曲輪と完全に独立しているので、

三の丸とする見方もある。

|

| 【北の丸】 |

|---|

本丸の北側に位置する北の丸。本丸とは廊下橋門で結ばれていた。現在は一角に松井康之、

興長を祀る松井神社があり、石垣も残っている。

本丸の北側に位置する北の丸。本丸とは廊下橋門で結ばれていた。現在は一角に松井康之、

興長を祀る松井神社があり、石垣も残っている。

|

| 【喰い違い】 |

|---|

城の南のかつての二の丸付近には喰い違いの道などが見られる。石垣は恐らく後世のもの。

城の南のかつての二の丸付近には喰い違いの道などが見られる。石垣は恐らく後世のもの。

|

| 【本成寺高麗門】 |

|---|

| 城下の本城寺高麗門は、寛永11年(1634)に表枡形門の第一門を移築されたもの。現在のものは、 享保元年(1716)の火災後に復元されたものだが、当時の建築様式を引き継ぐ貴重な遺構となっている。 |

|