岡山城 本丸中の段

本丸中の段

| 【鉄門跡】 |

本丸下の段から表書院があった本丸中の段へと通じる門跡で、当時は全体を鉄板で覆った堅固な櫓門が建てられていた。門横の石垣の一部は、天保9年(1838)に崩れて修理されているらしい。

|

| 【大納戸櫓跡】 |

中の段南西隅の大手を守る場所に建てられていた三重四階の櫓。1階の平面は20m×10m程ある城内最大規模の櫓で、宇喜多秀家が、父の直家の

築いた沼城の天守を移築したものと伝えられている。確かに天守級の規模。納戸と言うだけあり、内部には書類や道具類が保管されており、明治期まで残っていたが、廃城時に取り壊された。なお、この櫓台部分は小早川秀秋の頃に築かれ、池田利隆により大幅に改修された部分と見られており、比較的大石を用いた野面積みで積まれている。

|

| 【表書院跡】 |

二の丸中の段には、藩政の中心の場となった表書院がほぼ全面にわたって建てられていた。60以上の部屋が設けられた広大な御殿で、本殿の御殿からは渡り廊下が繋がっており、藩主はそこを通って行き来していた。戦後の一時期は学校の敷地になったりしていたようだが、現在は鳥城公園として整備され、、発掘調査に基づいて間取りが平面展示されている。西側には泉水を備えた中庭も設けられていた。

|

| 【泉水】 |

表書院の中庭にあった泉水が復元されている。底に漆喰を貼り水が漏れないようにした上で、北東の井戸から備前焼の土管で給水していたらしい。現在見られる泉水は復元で、当時の遺構は地下に埋められている。中の島の再現されている。

表書院の中庭にあった泉水が復元されている。底に漆喰を貼り水が漏れないようにした上で、北東の井戸から備前焼の土管で給水していたらしい。現在見られる泉水は復元で、当時の遺構は地下に埋められている。中の島の再現されている。

|

| 【宇喜多期の石垣】 |

中の段は近年発掘調査がされ、その結果発見された築城当初の宇喜多期の石垣が二ヶ所露出展示されている。特に北側の石垣は、当時の中の段の北側虎口にあたる部分で、鋭角の珍しい石垣。池田期までの間に大きく増築されている事が分かる。

|

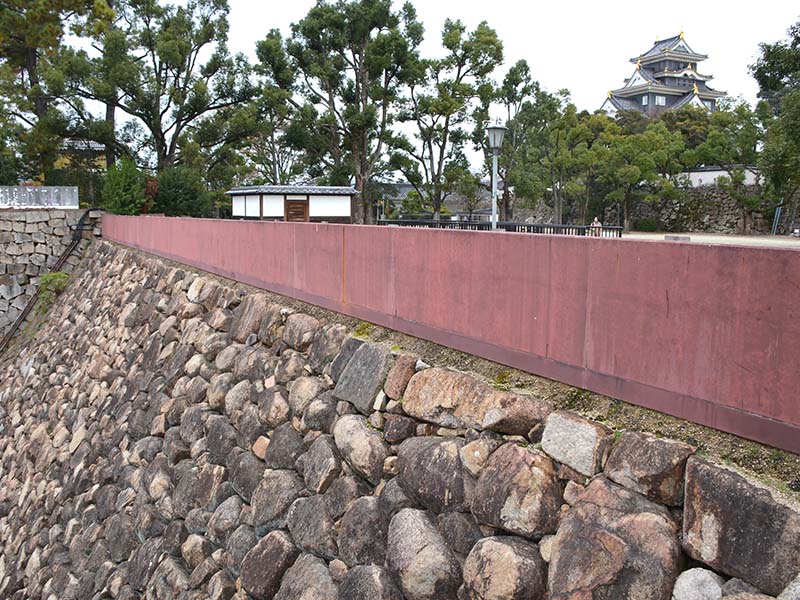

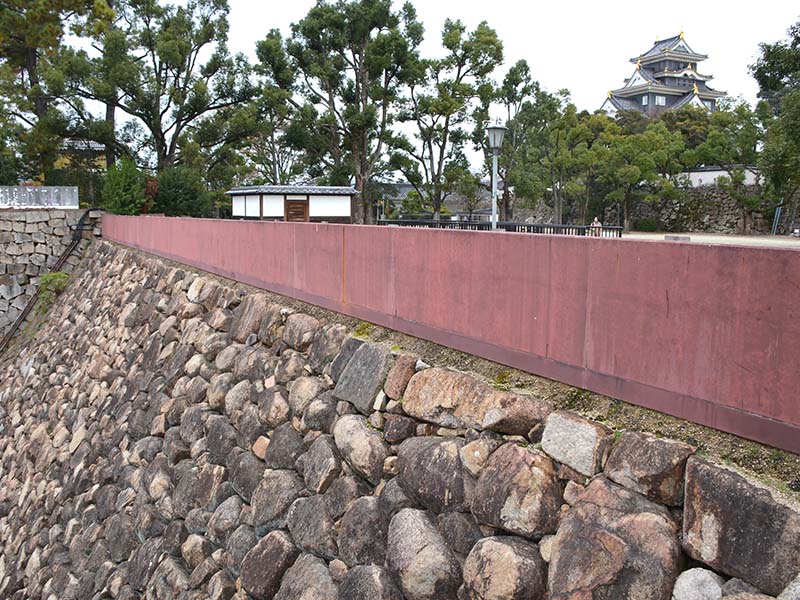

| 【多門櫓跡 大納戸櫓~伊部櫓】 |

中の段の西側、大納戸櫓と伊部櫓との間の石垣上には長さ37m、幅4mの平屋の多門櫓が建てられていた。この部分の石垣は池田忠雄の頃に、宇喜多期の石垣よりも12m程西側に拡張された部分で、高さは約11mあるが、近年解体修理が行われている。

|

| 【伊部櫓跡】 |

西側中程に張り出した隅部には二層三階の伊部櫓が建てられていた。古絵図では2重櫓が描かれているので、内側の石垣内部に地階があったと思われる。この部分の石垣は見事な切込接ぎで積まれており、池田氏の頃に改修された部分と思われる。伊部村で建造されたと言われている。

西側中程に張り出した隅部には二層三階の伊部櫓が建てられていた。古絵図では2重櫓が描かれているので、内側の石垣内部に地階があったと思われる。この部分の石垣は見事な切込接ぎで積まれており、池田氏の頃に改修された部分と思われる。伊部村で建造されたと言われている。

|

| 【多門櫓跡 伊部櫓~数寄方櫓】 |

伊部櫓と数寄方櫓の間の石垣上には長さ30m、幅5mの二階建ての多門櫓が建てられていた。古絵図によると平屋で描かれているので、外側から見える石垣上は平屋で、石垣内部に地階がある造りだったと思われる。また、古絵図には白漆喰の壁に格子窓が五ヶ所、石落としが二ヶ所描かれている。現在は、当時の多門櫓に寄せた感じの白壁が建てられている。何故ここだけ?

|

| 【数寄方櫓跡】 |

伊部櫓の北側に建てられていた数寄方櫓。伊部櫓と同様、外観二重の三階建て櫓だった。表書院の数寄屋(茶室)で使う茶道具類が保管されていたと考えられている。

|

| 【月見櫓】 |

本丸中の段の北西隅に現存する月見櫓。池田忠雄が城主だった元和~寛永(1615~1643)の頃に建てられたものと言われており、外側から見ると二重櫓だが、内側から見ると三重櫓に見える造り。恐らく他の櫓もこのような造りだったのだろう。西側外面に石落としを設ける一方で、最上階に廻縁を巡らせた優雅な造りとなっている。名前の通り月見の宴が行われた他、普段は武器庫や食料庫として使われたらしい。数少ない現存遺構として貴重で、重要文化財に指定されている。

|

| 【石狭間】 |

月見櫓近くに残る石狭間。上の土塀は復元だが、石の部分は現存らしい。一般的には狭間は土塀に設けられているところが多いが、たまにこのような石狭間も見られる。大阪城などにもあった気がする。土塀に狭間を設けるのに比べて、石を削って狭間を設ける方が何倍も大変そうだが、あえてこうしているのは、この方が頑丈だからだろうか?

|

| 【廊下門】 |

本丸中の段の北側、搦手にあたる櫓門。本段と中の段とを結ぶ城主専用の廊下としても使用されていた事から廊下門と呼ばれている。昭和41年に天守などとともに鉄筋コンクリートで再建された。

|

| 【小納戸櫓跡】 |

中の段北側隅には現在土塀が再現されているが、当時は廊下門を守る小納戸櫓が建てられていた。櫓下の石垣にはいくつかの刻印が見られる。この辺りは池田期の石垣とみられる。

中の段北側隅には現在土塀が再現されているが、当時は廊下門を守る小納戸櫓が建てられていた。櫓下の石垣にはいくつかの刻印が見られる。この辺りは池田期の石垣とみられる。

|

| 【穴蔵】 |

中の段北側に設けられている穴蔵。縦横3.8m×2.9m、深さ2.3mあり、内側には見事な切石が積まれている。当時は屋根もあり、食料庫として使われていたと思われる。

中の段北側に設けられている穴蔵。縦横3.8m×2.9m、深さ2.3mあり、内側には見事な切石が積まれている。当時は屋根もあり、食料庫として使われていたと思われる。

|

| 【流し】 |

中の段北側に残っている流し。表書院の北東部に台所があり、藩主の食事や儀式用の料理を作っていた。

中の段北側に残っている流し。表書院の北東部に台所があり、藩主の食事や儀式用の料理を作っていた。

|

表書院の中庭にあった泉水が復元されている。底に漆喰を貼り水が漏れないようにした上で、北東の井戸から備前焼の土管で給水していたらしい。現在見られる泉水は復元で、当時の遺構は地下に埋められている。中の島の再現されている。

表書院の中庭にあった泉水が復元されている。底に漆喰を貼り水が漏れないようにした上で、北東の井戸から備前焼の土管で給水していたらしい。現在見られる泉水は復元で、当時の遺構は地下に埋められている。中の島の再現されている。

西側中程に張り出した隅部には二層三階の伊部櫓が建てられていた。古絵図では2重櫓が描かれているので、内側の石垣内部に地階があったと思われる。この部分の石垣は見事な切込接ぎで積まれており、池田氏の頃に改修された部分と思われる。伊部村で建造されたと言われている。

西側中程に張り出した隅部には二層三階の伊部櫓が建てられていた。古絵図では2重櫓が描かれているので、内側の石垣内部に地階があったと思われる。この部分の石垣は見事な切込接ぎで積まれており、池田氏の頃に改修された部分と思われる。伊部村で建造されたと言われている。

中の段北側隅には現在土塀が再現されているが、当時は廊下門を守る小納戸櫓が建てられていた。櫓下の石垣にはいくつかの刻印が見られる。この辺りは池田期の石垣とみられる。

中の段北側隅には現在土塀が再現されているが、当時は廊下門を守る小納戸櫓が建てられていた。櫓下の石垣にはいくつかの刻印が見られる。この辺りは池田期の石垣とみられる。

中の段北側に設けられている穴蔵。縦横3.8m×2.9m、深さ2.3mあり、内側には見事な切石が積まれている。当時は屋根もあり、食料庫として使われていたと思われる。

中の段北側に設けられている穴蔵。縦横3.8m×2.9m、深さ2.3mあり、内側には見事な切石が積まれている。当時は屋根もあり、食料庫として使われていたと思われる。

中の段北側に残っている流し。表書院の北東部に台所があり、藩主の食事や儀式用の料理を作っていた。

中の段北側に残っている流し。表書院の北東部に台所があり、藩主の食事や儀式用の料理を作っていた。