川越城

| 【本丸御殿】 |

|---|

| 二の丸御殿の焼失後の嘉永元年(1848年)に建てられた。巨大な唐破風の玄関で、 17万石の大名の格式に相応しい御殿だったことが分かる。現在は、玄関部分と移築 復元された家老詰所が残っているのみだが、当時の絵図によると、広大な御殿だったことが分かる。 平成22年に保存修理工事が終了した。 |

|

| 【本丸御殿】 |

|---|

| 玄関を入ると、36畳の大広間があり、その横に詰め所や使者の間などが並んでいる。 |

|

| 【東廊下 西廊下】 |

|---|

西廊下と比べると、玄関のある東廊下の方が天井が高くなっている。

西廊下と比べると、玄関のある東廊下の方が天井が高くなっている。

|

| 【中ノ口】 |

|---|

御殿北側の、間口2間半の玄関。

御殿北側の、間口2間半の玄関。

|

| 【家老屋敷】 |

|---|

| 御殿に隣接して建てられている家老屋敷。 |

|

| 【家老屋敷 トイレ】 |

|---|

家老屋敷に残るトイレ。

家老屋敷に残るトイレ。

|

| 【保存修理中の本丸御殿】 |

|---|

2008年に行った時は保存修復中で見学できなかった。

2008年に行った時は保存修復中で見学できなかった。

|

| 【富士見櫓】 |

|---|

数段に渡って削平されており、最上部はそれなりの広さがある。一段下がったところには

現在は御岳神社が建っている。

数段に渡って削平されており、最上部はそれなりの広さがある。一段下がったところには

現在は御岳神社が建っている。

|

|

| 【富士見櫓 堀跡】 |

|---|

周囲は宅地に囲まれているが、堀跡は一段低くなっている。

周囲は宅地に囲まれているが、堀跡は一段低くなっている。

|

| 【富士見櫓 田曲輪門跡】 |

|---|

富士見櫓跡の西南に碑が建つのみで、殆ど遺構は残っていない。辛うじて堀跡らしきものが

残っているが、当時の遺構であるかは不明。なお、田曲輪門から西が「外曲輪」となる。

富士見櫓跡の西南に碑が建つのみで、殆ど遺構は残っていない。辛うじて堀跡らしきものが

残っているが、当時の遺構であるかは不明。なお、田曲輪門から西が「外曲輪」となる。

|

| 【天神曲輪】 |

|---|

| 周囲の土塁が形良く遺っている。 |

|

|

| 【天神様】 |

|---|

| 『通りゃんせ〜』 で有名な天神様。かつてはこの参道は薄暗い細道だったらしい。 近くにはわらべ唄の石碑も建てられている。 |

|

| 【天神曲輪 堀跡】 |

|---|

現在は公園になっている。

現在は公園になっている。

|

| 【本丸門跡】 |

|---|

| 本丸御殿の向かいにあった本丸門跡。その横には、旧本丸玄関だった武徳殿が現在残っている。 |

|

| 【中ノ門堀】 |

|---|

寛永16年(1639)に藩主となった松平信綱が行った大改修の際に

作られたものと考えられている。西大手門方面からの攻撃に備えている。

寛永16年(1639)に藩主となった松平信綱が行った大改修の際に

作られたものと考えられている。西大手門方面からの攻撃に備えている。

|

| 【二の丸跡】 |

|---|

かつては二の丸御殿が建てられていたが、弘化3年(1846)に焼失した。

現在は博物館や美術館が建てられている。

かつては二の丸御殿が建てられていたが、弘化3年(1846)に焼失した。

現在は博物館や美術館が建てられている。

|

| 【時の鐘】 |

|---|

時の鐘は寛永の頃、酒井忠勝が城主の時に造られた。現在の鐘楼は明治26年の川越大火の後、元の姿のまま

再建されたもので4代目と言われている。櫓の高さは奈良の大仏と同じ。現在も午前6時、正午、午後3時、

午後6時の一日4回鳴らされており、川越のシンボルとなっている。

また、この鐘の傍に薬師と稲荷社があり、薬師は昔本町から移したものである。

時の鐘は寛永の頃、酒井忠勝が城主の時に造られた。現在の鐘楼は明治26年の川越大火の後、元の姿のまま

再建されたもので4代目と言われている。櫓の高さは奈良の大仏と同じ。現在も午前6時、正午、午後3時、

午後6時の一日4回鳴らされており、川越のシンボルとなっている。

また、この鐘の傍に薬師と稲荷社があり、薬師は昔本町から移したものである。

|

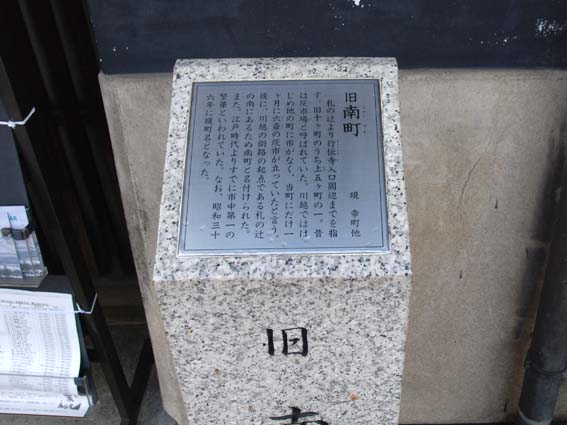

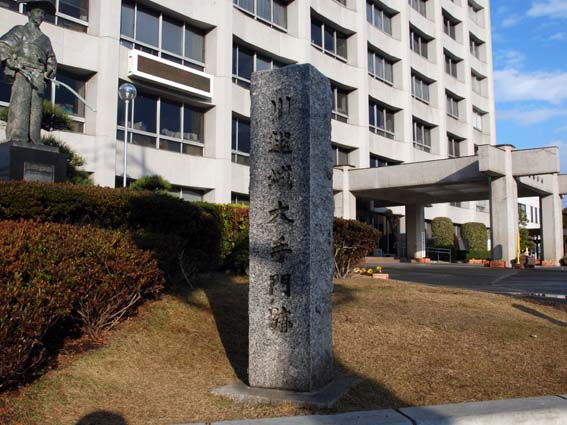

| 【大手門跡・太田道灌像】 |

|---|

現市役所周辺が大手門跡で、かつては丸馬出しもあったが、現在では跡形もない。石碑と、太田道灌の像が建っている。

現市役所周辺が大手門跡で、かつては丸馬出しもあったが、現在では跡形もない。石碑と、太田道灌の像が建っている。

|

| 【食い違い】 |

|---|

本丸と大手門の間は「郭町」という地名で、二ノ丸、三ノ丸にあたる。道は二箇所ほど食い違い状にクランクしていて、

かつて虎口門があったこと偲ばせる。

本丸と大手門の間は「郭町」という地名で、二ノ丸、三ノ丸にあたる。道は二箇所ほど食い違い状にクランクしていて、

かつて虎口門があったこと偲ばせる。

|

| 【喜多院 堀】 |

|---|

| 喜多院に残る堀。 |

|

| 【喜多院 山門】 |

|---|

本丸横の土蔵と呼ばれている曲輪。虎口付近には櫓台と思われる土塁が残っている。

本丸横の土蔵と呼ばれている曲輪。虎口付近には櫓台と思われる土塁が残っている。

|

| 【砂久保】 |

|---|

川越城から数キロ離れた場所にある砂久保陣地。出陣してきた氏康が

本陣を置いたとされている場所。

川越城から数キロ離れた場所にある砂久保陣地。出陣してきた氏康が

本陣を置いたとされている場所。

|

| 【東明寺】 |

|---|

氏康の援軍を知って出陣した綱成が、城から討って出て大激戦となったと

される場所。石碑が残っている。

氏康の援軍を知って出陣した綱成が、城から討って出て大激戦となったと

される場所。石碑が残っている。

|