掛川城 その他のエリア

| 【番所】 |

|---|

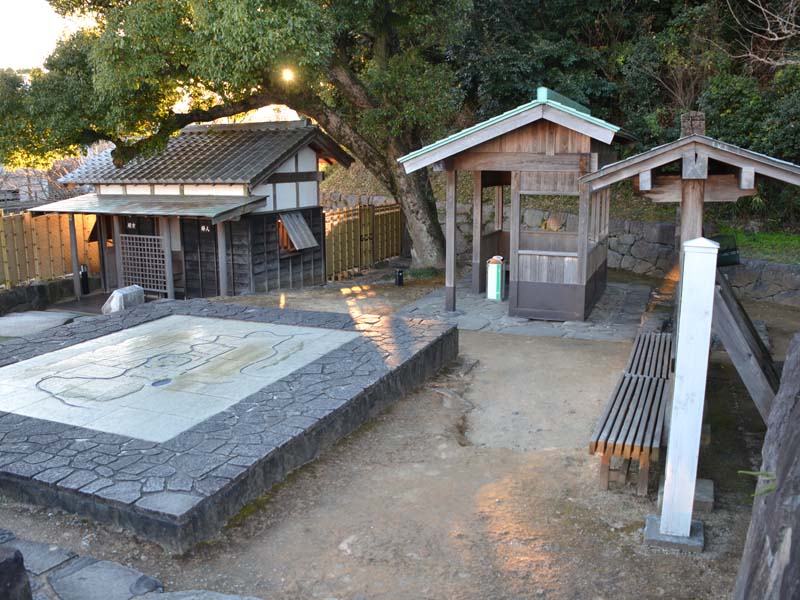

大手門の内側に現存する番所で、城内に出入りする者の警備をする役人の詰所として使用された。

嘉永7年(1854)の大地震で倒壊後、安政6年(1859)に再建された。廃藩後は別の場所に移築され、

藩士の居宅として使用されていたが、近年寄贈されて現在地に移築された。

大手門に付属した番所が現存するのは珍しく、市の文化財に指定されている。

大手門の内側に現存する番所で、城内に出入りする者の警備をする役人の詰所として使用された。

嘉永7年(1854)の大地震で倒壊後、安政6年(1859)に再建された。廃藩後は別の場所に移築され、

藩士の居宅として使用されていたが、近年寄贈されて現在地に移築された。

大手門に付属した番所が現存するのは珍しく、市の文化財に指定されている。

|

| 【三光稲荷】 |

|---|

番所の裏手、逆川沿いの三光稲荷。山内一豊によって文禄年間に城と城下町が大改築された際に、

大手郭の鎮守として勧請された。

番所の裏手、逆川沿いの三光稲荷。山内一豊によって文禄年間に城と城下町が大改築された際に、

大手郭の鎮守として勧請された。

|

| 【逆川】 |

|---|

城域の南を流れる逆川。外堀の役割をしていた。

城域の南を流れる逆川。外堀の役割をしていた。

|

| 【松尾池】 |

|---|

本丸を囲む南側の堀は松尾池と呼ばれていた。当時は掛川の地名の由来となった懸河と呼ばれる

深い淵だったらしいが、現在は埋められており、その名残は無い。

本丸を囲む南側の堀は松尾池と呼ばれていた。当時は掛川の地名の由来となった懸河と呼ばれる

深い淵だったらしいが、現在は埋められており、その名残は無い。

|

| 【蓮池】 |

|---|

二の丸の東側、内堀にあたる蓮池。

二の丸の東側、内堀にあたる蓮池。

|

| 【蕗の門】 |

|---|

城域の北側は乾堀は巡っていた。現在は埋め立てられているが、駐車場となっている辺りは

周囲より一段低く、堀の名残が残っている。

城域の北側は乾堀は巡っていた。現在は埋め立てられているが、駐車場となっている辺りは

周囲より一段低く、堀の名残が残っている。

|

| 【竹の丸】 |

|---|

|

| 城域の北側に位置する竹の丸。城の中心部に近い重要な場所で、家老などの重臣が住居となっていた。 現在は明治から大正にかけて建てられた問屋の建物が建てられているが、周囲には土塁が残り、 曲輪の名残を留めている。 |

| 【蕗の門】 |

|---|

市内の円満寺に残る蕗の門。当時は内堀横(現在の蓮池付近)に建てられており、

大手門から本丸に至る道筋に位置する重要な門だった。

廃城後の明治5年(1872)に現在の場所に移築され、その際、一部切り取られているらしい。

市内の円満寺に残る蕗の門。当時は内堀横(現在の蓮池付近)に建てられており、

大手門から本丸に至る道筋に位置する重要な門だった。

廃城後の明治5年(1872)に現在の場所に移築され、その際、一部切り取られているらしい。

|

| 【油山寺 櫓門】 |

|---|

油山寺には大手二の門として建てられていた櫓門が移築されている。片潜付の櫓門で、

前後に軒屋根が設けられている珍しい造り。万治二年(1659)に建てられたもので、

現存する江戸初期の城門として貴重で、国の重要文化財に指定されている。

油山寺には大手二の門として建てられていた櫓門が移築されている。片潜付の櫓門で、

前後に軒屋根が設けられている珍しい造り。万治二年(1659)に建てられたもので、

現存する江戸初期の城門として貴重で、国の重要文化財に指定されている。

|